▼ブログの枕「この世界のムラを拡げる②」

前六回のブログ記事では「ムラ」をキーワードにして「宇宙誕生の物語」、「対称性の破れ」、「行動遺伝学」、「行動経済学」、「ニューロ・ダイバーシティ」、「文化心理学:拡張自己」(エクテンデット・セルフ)に簡単に触れてきましたが、今回は、この世界の「ムラ」を拡げるという視点から、自己拡張(セルフ・エクスパンジョン)について(今回は時間がないので)ごくごく簡単に触れてみたいと思います。前回のブログ記事でも触れたとおり、アイデンティティは決して固定的なものではなく、常に他者や集団との関係性、環境の変化などに応じてチューニングされながら揺らいでいるもの(ムラ)ですが、「拡張自己」と「自己拡張」という似て非なる心理過程が相互に密接に関係しながらアイデンティティ(ムラ)を拡げて人生を豊かに彩ってくれていると捉えることができそうです。そこで、「拡張自己」と「自己拡張」の関係について芸術の受容における心理過程を例に挙げてアウトラインを整理してみたいと思います。この点、拡張自己とは自己のアイデンティティを外界へアウトリーチする心理過程(即ち、「遊ぶ」=「足」+「ぶ(歩)」→自己を外界へ解放して自己を外界と同化する営み)であるのに対して、自己拡張とは外界を自己のアイデンティティにアレンジする心理過程(即ち、「学ぶ」=「真似」+「ぶ(舞)」→外界から学習したことを身に付けて自己を充実させることで自己を外界と異化する営み)と言え、これらの心理過程は芸術の受容においても密接に関係しています。芸術を受容する者はその芸術体験によって自己のアイデンティティが揺さ振られ(遊びによる拡張自己)、これを消化し、受肉する過程で自己のアイデンティティを拡大させて世界観を更新する(学びによる自己拡張)という一連の文化的・社会的な営みであると考えられます。即ち、芸術の受容により拡張自己を促す行為は前者の心理過程、これを咀嚼して鑑賞を深めること(感想を書いてみることもその方法の1つ)により自己拡張を促す行為は後者の心理過程と言えそうです。さらには脳科学の観点から補足して言えば、脳の内側前頭前皮質(mPFC)系が自己と他者の境界を曖昧にして自己のアイデンティティを幅広い対象に拡張する作用(同化による摂取)であるのに対して、脳のミラーニューロン系がそれらの体験を消化しながら自己のアイデンティティを確充させて自己と他者の境界を確立する作用(学習による消化)であると言うこともできます。このように芸術体験などを契機として自己を外界と同化するプロセスと自己を外界と異化するプロセスを繰り返しながら自己のアイデンティティの拡張(自己と外界の境界であるアイデンティティの可塑性)を試み、人生を豊かに彩って心の充足(アイデンティティの拡張は生存可能性を高める可能性があるものとして脳がドーパミンを分泌)を図っています。この点、前回のブログ記事で簡単に感想を書いた藝〇座の新作「オズの魔法使い」では、各キャラクター達が魔法の力(飲酒と同じく魔法により現れる別の人格に自己のアイデンティティを外在化させる拡張自己)を借りて自分の欠点を補うことで自己拡張を図ろうと企むうちに、(魔法ではなく)様々な実体験を通して各キャラクター達が自分の欠点を克服して成長して行く(自己拡張)という物語ですが、観客も舞台に没入して各キャラクター達と同化すること(拡張自己)で、自己肯定感や向上心などの豊かな情操を培うこと(自己拡張)が可能になります。また、今回のブログ記事で簡単に感想を書くオペラ「ミスター・シンデレラ」も同様で、主人公の男が女の人生を歩むうちに(性の転換により現れる別の人格に自己のアイデンティティを外在化する拡張自己)、自分にとって本当に大切なものを見極めて人生観を改める(自己拡張)という物語ですが、これも同じく観客も舞台に没入して主人公と同化すること(拡張自己)で、人生の意義の再定義を試みる契機を得ること(自己拡張)が可能になります。この点、芸術体験に求めるものは人それぞれ異なり得ますが、個人的には「拡張自己」と「自己拡張」のバランスが重要であると感じています。例えば、音楽を例にとれば、古典音楽は神の栄光や人間の理想などの人間中心主義的な世界観を表現する目的とそれらを支える絶対主義的な価値観(神、王、帝国)を体現する方法(作曲技法)が比較的にバランス良く調和していたように思われますが、二度の世界大戦や地球環境破壊の深刻化などを契機として人間中心主義的な世界観に対する反省から、20世紀にはそれを支えてきた絶対主義的な価値観を体現する方法(作曲技法)を懐疑して表現方法そのものの開発が重視される傾向が強まり、その結果として様々な表現方法は開発されましたが、肝心の表現目的が曖昧になる傾向が顕著になり「自己拡張」が十分に果たせない痩せた芸術体験が目立つようになったと思われます(所謂、クラシック音楽不毛の時代)。その一方で、このような極端な状況に対する危機意識から、21世紀初頭にはその揺り戻しとして20世紀までに開発された様々な表現方法の果実を活しながら表現目的(コンセプトなど)が重視される傾向が強まりましたが、相対主義的な価値観(個性)から「何でもあり」というカオスな状況が生まれて無手勝流の独りよがりな表現が散見されるようになり「拡張自己」が十分に果たされないもう1つの痩せた芸術体験(但し、世界的に評価が高い著名な芸術家やポテンシャルが高い若手芸術家などの筆致の優れた傑作群を除く)が少なくない印象も受けています。それがコンテンポラリー作品全体に対する芳しくないイメージとして根強く残されているように思われ、コンテンポラリー作品の演奏会がまるで同窓会と評したくなる異様な集いに陥り、仲間内で自画自賛しているという誠に滑稽な状況が生まれています。

▼芸術受容の三層モデル(拡張自己(同化)⇄(異化)自己拡張)観客が芸術作品を受容するにあたっては、その初期段階では①ストーリー(貴方の物語:オフ・ステージの視点)を追い求めますが(観察)、やがて観客が芸術作品に没入して自己のアイデンティティを芸術作品にプロジェクションするようになると②ナラティブ(私達の物語:オン・ステージの視点→拡張自己)へと昇華し(投射)、最後には観客が芸術作品の影響から自己のアイデンティティを再構築して③インカネーション(私のアイデンティティ→自己拡張)へと至る(受肉)という芸術受容の三層モデルをステップアップし、拡張自己(同化)と自己拡張(異化)を往還しながら自己のアイデンティティの拡充が図られています。

概念 方向性 アイ

デン自他

境界行動 芸術 表現 受容 拡張

自己内→外 拡大 曖昧 遊ぶ

同化方法

重視摂取 自己

拡張内←外 充実 明確 学ぶ

異化目的

重視消化

▼オペラ「ミスター・シンデレラ」

【演題】東大和市民会館ハミングホール開館25周年記念公演

【演目】オペラ「ミスター・シンデレラ」(全二幕・日本語)

【原作・台本】高木達

【作曲・監修】伊藤康英

【演出・美術・衣装】原純

【出演】<伊集院正男>猪村浩之(Ten)

<伊集院薫>見角悠代(Sop)

<伊集院忠義>大石洋史(Bar)

<伊集院ハナ>牧野真由美(Mez)

<赤毛の女>古澤真由美(Mez)

<垣内教授>飯田裕之(Bar)

<卓也>岡坂弘毅

<美穂子>小澤花音

<女>渡邉麻衣、池田実来、安藤千尋

<男>本郷文敏、鈴木克隆、普久原武学

<マミ・ルミ・ユミ>小濱望、鈴木椎那、江田真姫子

<マルちゃんのママ>丸山奈津美

<テレビのアナウンサー>不詳

<マルちゃんのパパ>不詳

<酔っ払い>不詳

【演奏】<Cond>高橋雄太

<Orch>ハミングアンサンブル

(Fl)泉真由

(Ob)吉村和宏

(Cl)三木薫

(Sax)本堂誠

(Hr)堀風翔、吉澤夏未

(Vc)朝吹元

(Cb)佐々木大輔

(Parc)村本寛太郎、麻生弥絵

(Key)鳥羽山沙紀

<Chor>ハミングホール25周年記念合唱団

(Sop)土橋由美、木村由美子、川口紀子、増田厚子

(Alt)竹之内梅雨子、小石優子、窪田美菜、吉村智子

(Ten)高橋巌、増田幹

(Bass)石川哲哉、田中顕一、柴田厚久

【舞台監督】小林仁

【舞台・大道具】加藤事務所

【照明】堀内武久

【音響】綜合舞台オペレーションズ

【演出アシスタント】普久原武学

【ヘアメイク】きとうせいこ

【衣装スタッフ】小武家香織

【プロダクション機材】荒井音楽企画

【合唱指導】本郷文敏

【稽古ピアノ】田島菜子、鳥羽山沙紀

【収録】mermasa Records

【広報協力】鈴木椎那

【企画・制作】東大和市民会館ハミングホール

【日時】2025年9月14日(土)15:00~

【会場】東大和市民会館ハミングホール大ホール

【一言感想】

ヴラヴィー!!!!今日は(千葉県民の感覚で言うと)東京の最果てに感じる東大和市まで特急を乗り継いでオペラ「ミスター・シンデレラ」を鑑賞してきましたが、前評判のとおり現代オペラの傑作と言って差し支えない作品で、遥々と遠征した甲斐があったと思わせてくれる充足感の高い公演を楽しめました。このオペラは2001年に初演されたそうですが、当時は「ハラスメント」や「ジェンダー」という言葉こそあったとは言え、未だSDG‘sという言葉すら存在していない昭和の残照が色濃い時代状況にあり、このオペラに仄かに薫る当時の時代感覚が懐かしく、また、この四半世紀で大きく時代の価値観が変化していることも感じられて感慨深いものがありました。現在では死後になっている「企業戦士」という言葉に象徴される男の幸福観(男の幸せ=仕事、出世)、また、同じく現在では死語になっている「寿退社」という言葉に象徴される女の幸福観(女の幸せ=結婚、家庭)、その裏腹として同じく現代では死語になっている「金妻」という言葉に象徴される結婚生活に幻滅した女のリベンジである不倫ブーム(幸せな結婚でしか自己実現を図れなかった女の悲しい情念)が根強く息衝いていた時代の価値観を映すプロットになっており、現代のように男女の生き方が多様化して出世や結婚以外にも自己実現を図るための選択肢が多い時代状況を前提とするとやや違和を覚える温度感もありましたが、それでもジェンダーの問題を含めて現代的な価値観の伏線になっている問題をユーモアやアイロニーを交えて正面から取り扱った内容になっており、現代人の感覚からも十分に共感できる作品でした。また、オペラ、ミュージカル、ジャズ、タンゴ、民謡などのエッセンスをジャンルレスに採り入れた着想豊かな音楽も聴き応えがあるもので、歌手陣の好パフォーマンスと相俟って「歌劇」としても十分に楽しめる充実した内容でした。荒唐無稽なプロットながら陳腐な印象を受けるところはなく、寧ろ、プロットの巧みさから生まれるセンスの良いユーモアや多彩で魅力的な音楽などによって物語を彩りながら大団円へとテンポ良く展開して行く後味の良い舞台に魅せられました。以下では、ごく簡単に感想を残しておきたいと思います。

最初にプロットを俯瞰しておきますと、第一幕では、鹿児島県(伊集院氏の発祥地)の某大学でミジンコの研究に勤しむ伊集院正男が同僚の垣内教授が開発した女王蜂の性ホルモンの試薬を栄養ドリンクと勘違いして誤飲したことで、干潮には女に変身し、満潮には男に戻る体になってしまいます(シンデレラ+狼男)。第二幕では、倦怠期を迎えて夫の伊集院正男に愛想を尽かしている妻の伊集院薫が職場の上司である垣内教授に惹かれますが、そのことに気付いた伊集院正男は女に変身することを奇貨として垣内教授を誘惑し、伊集院薫の不倫を阻止しようと企てます。しかし、垣内教授を誘惑する女が実は伊集院正男であることがバレてしまい、垣内教授は永久に男に戻れる試薬と(女のままでいて欲しいという下心から)永久に女のままでいられる試薬を開発して伊集院正男に手渡します。最終的に伊集院正男は垣内教授との不倫を思い留まった伊集院薫を惚れ直して永久に男に戻れる試薬を飲んで幸せを掴むという荒唐無稽なプロットです。冒頭ではヴィジュアル・アートとして月の映像が映し出され、スピーカーから潮騒の音が流れましたが、月は女(月経)や変身(月相)のメタファー、潮は輪廻転生(干満)のメタファーであり、このオペラでは月と潮がキー・アイコンとして何度も登場します。

<第一幕>

〇第一場(11月1日7時:伊集院正男のマンション)

ヴィジュアル・アートとして昭和風情が薫る団地の映像が映し出され、伊集院薫(男女雇用機会均等法の制定により社会進出したキャリアウーマンで新しい時代の価値観を象徴)がチェンバロ(エレクトロイクス)の伴奏に乗せてジャズ風のアリアを歌い、伊集院正男と熱愛の末に「僕のミジンコになってくれ」とプロポーズされたロマンチックな馴れ初めとそれとは裏腹に倦怠期を迎えた結婚生活の現実とのギャップを嘆くスレ違いの結婚生活が印象的に描かれていました。近所に住むペットのマルチーズを溺愛するマルちゃんのママ(昭和の専業主婦で古い時代の価値観の象徴)が登場しますが、女の幸せを男に依存していた時代の女が男に求めていた結婚条件である「三高」(高身長、高収入、高学歴)に対し、男女雇用機会均等法の制定により女が社会進出して自立的な生き方を始めた時代の女が男に求めるようになった新しい結婚条件として①かっこいい、②お金もち、③おもしろい(男の出世よりも男の性格へ)に変化したことを歌い、近所に住む伊集院薫が全ての条件に当て嵌まらない夫の伊集院正男に愛想を尽かしている様子(他人の不幸は蜜の味)に心を躍らせる印象的なシーンになっていました。伊集院正男は女王蜂の性ホルモンを栄養ドリンクと間違えて誤飲しますが、エレクトロニクス、フルート、パーカッションが伊集院正男の体に異変が生じている様子を巧みに表現する面白い場面でした。その後、伊集院正男の両親が訪ねて来て嫁の伊集院薫に子供はまだかと迫りますが、男女雇用機会均等法の制定により女が社会進出したことで女の幸せ=結婚、家庭(子供)という古い時代の価値観から女の幸せ=出世、仕事(キャリアウーマン)という新しい時代の価値観へと移り変ろうとしていた世相を象徴するシーンになっており、嫁と姑の間で静かに繰り広げられる確執を歌う二重唱などアイロニー芬々たる面白い音楽を楽しめました。なお、第一場は、やや舞台展開が忙しなくノイジーな印象を受けましたが、物語設定や人物設定を一気に済ませておく必要からやむを得ないものと言え、第二場以降からがこのオペラの本領を発揮する聴き所の目白押しとなりました。

〇第二場(同日10時30分:大学の研究室)

ヴィジュアル・アートとしてミジンコの映像が映し出され、タンゴ風の伴奏に乗せて卓也と美穂子(学生2人)の二重唱による愛のダンスと伊集院正男のアリアによるミジンコとの愛のダンスが対照されるユーモラスな場面でしたが、干潮を迎えて、突然、伊集院正男の胸が膨らみ始めて女に変身します。そこへコンパに向かう6人の研究生が登場し、リズミカルな伴奏に乗せてミュージカル風のコーラスを歌いましたが、民謡の鹿児島おはら節をパロった鹿児島ミジンコ節なども織り交ぜられた音楽性豊かでユーモラスなピースが聴き所になっており、第一場の忙しない舞台展開とは異なって、第二場以降はじっくりと音楽的に聴かせるパートが続いて「歌劇」としての魅力を存分に堪能できました。個人的には、日本語オペラは日本語がモーラ構造(即ち、フランス語やイタリア語のような1つの音節を1つの音の塊として認識する音節構造(例、OR-CHES-TRA:3音節=3つの音の塊→全ての音節を平等に発音する言語観はマジョリティとマイノリティの区別を認めない文化観に通底)、又は英語やドイツ語のような1つの強勢から次の強勢までを1つの音の塊として認識する強勢構造(例、OR-ches-TRA:2強勢=1つの音の塊→強勢に重きを置く言語観はマジョリティとマイノリティの区別を認める文化観に通底)とは異なり、子音+母音の組合せを1つの音の塊として認識するモーラ構造(例、オー・ケ・ス・ト・ラ:5モーラ=5つの音の塊→全ての仮名を同質に扱う言語観はマジョリティとマイノリティの区別を曖昧にする文化観に通底)であることから、1つの言葉に対して沢山の音を割り当てる必要があるために、1つの音に複数のモーラを詰め込んで言葉と音楽の関係性が希薄になりクドクドとした説明口調に感じられたり(野暮)、又は1つのモーラに1つの音を割り当てようとして複数の音を並べ立てることでリズム主体の一本調子の音楽に感じられてしまい(野暮)、歌劇の重要な魅力の1つであるメロディーで聴かせる美しいアリアが成立し難いという憾みがあると思われます。この点、ポップスの日本語歌詞に違和感を覚えないのは、日本語オペラのようにプロットを重視して物語を理解させるのではなく(物語を重視した伝える言葉)、感情の断片を心に響くキャッチ―な言葉として散りばめることで文脈を理解させるのではなくイメージに共感させること(感情を重視した感じる言葉)に違いがあると思われ、これは和歌や謡曲(とりわけ世阿弥の詞章)に極まる日本語の香気にも通底するものがあるのではないかと思います。そのうえで、このオペラではリズミカルに物語を進行するパートとメロディアスに感情を歌うパートをバランス良く交互に織り込みながら後者をたっぷりと聴かせることで音楽的に充実した「歌劇」としての魅力を湛える作品になっており、これに加えて状況設定の巧みさから生まれるユーモアが「物語」としての魅力も惹き立てることでトータルバランスに優れた非常に完成度の高い作品に感じられ、伊藤康英さんの他の作品も鑑賞してみたくなります。

〇第三場(同日10時50分:伊集院正男のマンション)

伊集院薫はいつまでも美しくありたい、いつも誰かに見られていたいと願う女心を歌いましたが、オーボエの叙情的な調べに誘われて女心の機微を繊細に紡ぐソプラノの清澄な歌声によるコロラトゥーラが白眉で、このオペラの最大の聴き所になっていました。ヴラヴィー!そこへ女に変身した伊集院正男がネグリジェ姿で現われますが、満潮を迎えて、突然、ネグリジェ姿のまま男に戻ってしまいます。この場面ではオーボエ、フルート、チェロが多彩な音色でモチーフを受け継ぐことで伊集院正男が変身する様子が音楽的に表現される印象的な場面でした。そこへ伊集院正男の両親がタイミング悪く訪ねてきてネグリジェ姿の息子に遭遇して驚嘆し、伊集院正男、伊集院薫、伊集院正男の両親がぞれぞれの複雑な心情を四重唱で歌い合うユーモラスなドタバタ音楽劇にすっかり魅了されました。最後にヴィジュアル・アートとして赤い月の映像が映し出され、スピーカーから潮騒の音が流されるなかを女に変身した伊集院正男(メゾ・ソプラノの古澤真由美さん)が登場し、チェレスタ(エレクトロニクス)、チェロ、フルート、シンセサイザーなどによるミステリアスな伴奏に乗せて潮が変われば私も変わると妖艶なアリアに歌いましたが、そこへ男の伊集院正男(テノールの猪村浩之さん)が登場して二重唱に発展し、異性を生きる2人の伊集院正男の歌が1つに調和することで2つの性が1つの人格を形成しているジェンダーの苦悩を体現する音楽が出色でした。ヴラヴィー!

<第二幕>

〇第四場(11月2日18時:垣内教授の学部長就任祝賀会場)

民謡の鹿児島おはら節をモチーフにした牧歌的な間奏曲が演奏された後、ギャル風の出で立ち(クラブに入場できる年齢のオネエギャルとクラブに入場できない年齢のコギャルが隆盛を極めた時代状況)の3人の農学部生による三重唱が歌われました。垣内教授の学部長就任祝賀会では垣内教授のアリアにゴージャスな合唱が加わってバブルの残照よろしく華々しい雰囲気の祝賀感を醸し出していましたが、そこへ女に変身した伊集院正男が登場してタンゴ調の妖艶なアリアを歌い出すと祝賀会に参加している男性陣の羨望の的になりましたが、女としては器量好し、男としては不器量な伊集院正男の対照的なキャラクターを印象付ける場面になっていました。女に変身した伊集院正男は垣内教授に色目を使う伊集院薫を妨害するために、伊集院教授を誘惑してホテルで待っていると書いたメモを垣内教授に手渡す一方で、伊集院薫にも垣内教授がホテルで待っているという偽のメモを手渡してお膳立てが整います。最後は鹿児島の美しい情景を歌う合唱が聴き所として用意され、物語的な魅力だけではなく音楽的な魅力に事欠かない舞台に魅了されました。

〇第五場(同日23時:海辺のホテル)

ヴィジュアル・アートとしてホテルと月の映像が映し出され、女に変身した伊集院正男がジャズ風の伴奏に乗せて満潮を迎えると男に戻る偽りの午前0時とデモーニッシュなアリアを歌いますが、不器量な男とは対照的に狡知に富む器量好しの女というキャラクターが印象付けられ、そのギャップが際立つ面白いピースになっていました。そこへ伊集院正男の両親がタイミング悪く現われ、フルートによる尺八のような伴奏に乗せて父の伊集院忠義がご自慢の示現流(明治維新で勤皇の剣と恐れられた薩摩藩の剣術で、警視庁の剣術としても採用されています)で女に変身した伊集院正男に決闘を挑んで敗れるというユーモラスなシーンが挟まれました。やや無茶振り気味のシーンでしたが、九州男児の武骨なキャラクターをデフォルメして心地良い大人の笑いを生むエンターテイメント性の高さに魅せられました。そこへ垣内教授が現われたので伊集院正男の両親は姿を隠し、女に変身した伊集院正男が垣内教授を誘惑するアリアを歌うと、ピッコロの飛翔する伴奏に乗せて垣内教授が高揚する気持ちを歌い、やがて二人の愛を紡ぐ美しい二重唱へと発展する聴き所になっていました。そこへ伊集院薫が現われたので女に変身した伊集院正男は姿を隠し、伊集院薫は夫の伊集院正男を裏切ることはできないと垣内教授の誘いを断ったところで、偽りの午前0時へと時を刻む伴奏と共に女に変身していた伊集院正男が男の姿に戻り伊集院薫と垣内教授の前に現われました。これにより全てを悟った伊集院薫、垣内教授、伊集院正男の両親、男に戻った伊集院正男は大混乱のうちにぞれぞれの心情を五重唱で歌い合うドタバタ音楽劇へと発展するユーモラスにして圧巻な舞台に魅せられました。ヴィジュアル・アートとして赤い半月の映像が映し出され、スピーカーから潮騒の音が流れましたが、ピッコロとクラリネットの広い音域を飛翔する緊迫した伴奏に乗せて男に戻った伊集院正男と女に変身した伊集院正男が対峙すると、コントラバスがメランコリックな伴奏を奏で出して運命の選択が近付いていることを予感させる終場になりました。

〇第六場(11月3日6時38分:伊集院正男のマンション)

垣内教授は永久に男に戻れる試薬と永久に女のままで居られる試薬を開発して伊集院正男に手渡しますが、ドラマチックな伴奏に乗せて伊集院薫は伊集院正男に男に戻って欲しいという想い、垣内教授は伊集院正男に女のままで居て欲しいという想い、伊集院正男は不器用な男として生きる人生と狡知に富み器量好しの女として生きる人生のどちらかを選択すべきか決めかねているという想いをそれぞれ交錯させながら歌い合う三重唱が聴き所になっていました。伊集院正男は意を決して、その名前(正男)が体現するように男に戻る試薬を服用します。ここでモーツアルト風の音楽が奏でられましたが、この荒唐無稽なドタバタ劇を極上の音楽で紡ぎ上げる作風はモーツアルトのオペラを彷彿とさせるものがあり、もし現代にモーツアルトが生きていたら、こんなオペラを書き上げたに違いないと思われる印象的なピースになっていました。最後は伊集院正男と伊集院薫が手をつないで現われ、大切な人が傍にいることの幸せを二重唱で歌い、これに清澄な合唱がミュージカル風の人生賛歌を歌い添う大団円になりました。現代は多様性の時代であり現代的な価値観を前提とすればもう少し異なるプロットの可能性も考えられると思いますが、荒唐無稽なプロットで観客の予想を心地良く超克しながら極上の歌劇として成立させてしまう力量に舌を巻く傑作を堪能できました。ヴラヴィー!このオペラの再演と共に、次回作にも大いに期待したいです。

▼酒にまつわる大人の嗜み「小唄で巡る日本酒の四季」

【演題】酒にまつわる大人の嗜み講座「小唄で巡る日本酒の四季」

【演目】詳細不詳

【演奏】邦楽ユニット「明暮れ小唄」

小唄幸三希(小唄派幸寿会師範/公益社団法人日本小唄連盟理事)

千紫己恵佳(千紫派師範)

【日本酒解説】今田周三(日本の酒情報館館長)

【日時】2025年9月20日(土)16:00~

【会場】日本酒造組合中央会 3階会議室

【一言感想】

今日は過去のブログ記事で簡単に感想を書いたことがある邦楽ユニット「明暮れ小唄」が「酒にまつわる大人の嗜み講座 小唄で巡る日本酒の四季」という興味深いテーマを掲げて演奏会を開催されるというので聴きに行くことにしました。邦楽ユニット「明暮れ小唄」の演奏会は、小唄を聴かせるだけではなく、様々な趣向を尽くして小唄が持つ世界観を現代に甦らせて、さながら小唄が生まれた時代にタイムトリップしたかのような瑞々しい情感に浸らせてくれる点に魅力があると思います。小唄は庶民の芸能として発展した江戸時代のポップスとも言え、酔や興を醒ませてしまう力み切った仰々しさのようなものはなく、さながら鼻歌でも口遊むように現代のポップスに通じるウィスパー的な要素やクルーナー的な要素が耳に心地良く響き、最近のタイパを重視する若者の感性にも親和的ではないかと思います。2025年10月19日(日)に明暮れ小唄「北斎小唄 そぞろ歩き すみだの節気」というこれまた興味深いテーマの演奏会があるようなので、お時間が許す方(とりわけ世界観を広げたい柔軟な感性を持った若者!)には自信をもってオススメしておきます。さて、小唄で巡る日本酒の四季と題し、灘の名酒「黒松剣菱」(この他にも備蓄米ならぬ備蓄酒とも形容し得る昨年の新米で造られた「ひやおろし」として全国の水処、米処、酒処の名酒、「如空」(青森)、「門外不出」(栃木)、「月不見の池」(新潟)、「苗加屋」(富山)、「龍勢」(広島)、「繁枡」(福岡)がお替り自由でした!😚プシュー)と木綿豆腐、大根、クラッカーに江戸甘味噌を添えた肴を振る舞われながら楽しむという酒向のレクチャー・コンサートに観客はすっかりと酔い痴れていました。今日は20曲という非常に多くの小唄が披露されましたので各曲毎の感想ではなく全体的な流れとそれに対する大まかな感想を簡単に残しておきたいと思います。最近、世間では新米の価格が話題になっていますが、新米を使った酒造りが開始される時期にあたる10月1日は日本酒の日とされています。この点、十二支の10番目が「酉」であり、もともと「酉」という漢字は酒壺を表す象形文字として果実が熟成する意味を持っていたことにも関係しているようです。因みに、過去のブログ記事でも触れたとおり日本の十二支は「酉」を動物の鳥にこじつけたもので、特に深い意味はありません。

冒頭では酒と小唄の相性の良さを唄った小唄「酒の座敷」が披露され、小粋な小唄を肴に酒が進む調子の良い曲でスタートしました。春は苗床を作って田植えをする季節ですが、全国の杜氏組合を中心とする酒造り文化が日本酒の豊かな地域性を育むことになったことが解説され、小唄「色気ないとて」(田植え)、小唄「神田祭」(豊作祈願)、小唄「晴れた庭木」(梅雨)という春の風物詩が唄われました。なお、三味線は、本調子(一絃と三絃が1オクターブの音程関係になる調子で、今日は調子が良い又は今日は本調子だという慣用表現の語源)、二上り(本調子から二絃のみを全音又は半音あげる調子)、三下り(本調子から三弦のみを全音さげる調子)を基調として、これらを様々に組合せることで多彩な音を奏でますが、今日は様々な調子の小唄を20曲ほど並べて艶っぽい曲からチャキチャキした曲までニュアンス豊かな演奏を楽しめました。夏は稲の生育を見守る季節ですが、昨年の新米で醸造された「ひやおろし」を熟成させる時期でもあり、米造りや酒造りが一段落する時期であることから庶民の娯楽として江戸三大祭り(神田明神の神田祭、日枝神社の山王祭、富岡八幡宮の深川祭り)が開催されることが解説され、小唄「蛍がいうた」、小唄「ちょうさようさ」、小唄「西の方より」、小唄「風神雷神」という夏の風物詩が唄われました。小粋な曲からユーモラスな曲まで多彩な小唄を楽しめました。クラシック音楽の指示動機(ライト・モチーフ)と同様に、三味線にも雷、風、鐘、川などを表象する象徴音型(音のアイコン)があることを実演を交えながら簡単に解説して頂きましたが、三味線音楽の鑑賞を深めるうえで大変に興味深い話しを伺うことができ、是非、このような趣向のレクチャー・コンサートを企画して頂けると有難いです。秋は新米を収穫する季節であり、寒冷地の早生からは軽快な風味の硬質な日本酒(五百万石、美山錦など)が醸造され、温暖地の遅生からは芳醇な風味の軟質な日本酒(山田錦、雄町など)が醸造されますが、酒造りは目に見えない微生物を相手にするものなので、大神神社(奈良)、松尾大社(京都)や梅宮大社(京都)などに醸造祈願して旨い酒ができるように神頼みする習わしになっていることが解説されました。小唄「見渡せば」、小唄「月が照る照る」、小唄「河太郎」という秋の風物詩が唄われましたが、人間の声に近いニュアンスに富んだ三味線による饒舌な演奏を楽しめました。最近の世界的な日本酒ブームを受けて海外でも日本酒造りを行うところが現れ始めているそうですが、現在のところ海外の精米技術はあまり高くなく品質の良い日本酒造りは行えていないのが現状だそうです。冬から早春(雪解け水の季節)は秋に収穫された新米を使って日本酒造りが行われる季節ですが、江戸時代の居酒屋は立飲みの酒屋が元祖で酒屋の小上がりに腰かけて長く居座る客も多かったことから居酒屋と命名されたそうです。また、虫除けの効果がある草を使って編んだ縄を店の軒先に吊り下げたことがのれんの元祖であることが解説され、小唄「初雪」、小唄「縄のれん」、小唄「年の市」、小唄「松立てて」、小唄「繭玉や」、小唄「春風そよそよ」、小唄「夜桜や」、小唄「桜見よとて」、小唄「並木駒形~花の吉原」という冬から早春にかけての風物詩が唄われました。雪見酒、御屠蘇、花見酒など酒の嗜み方は様々ですが、わけても吉原の遊里を艶やかに染める色香酒ほど男振りが試される酒はなく、効率ばかりが重視されて無駄の蓄積がない現代人は小粋に芸者遊びができるほど男振りは磨かれておらず、江戸時代と比べて人間(和魂)が痩けてしまっていると言えるかもしれません。

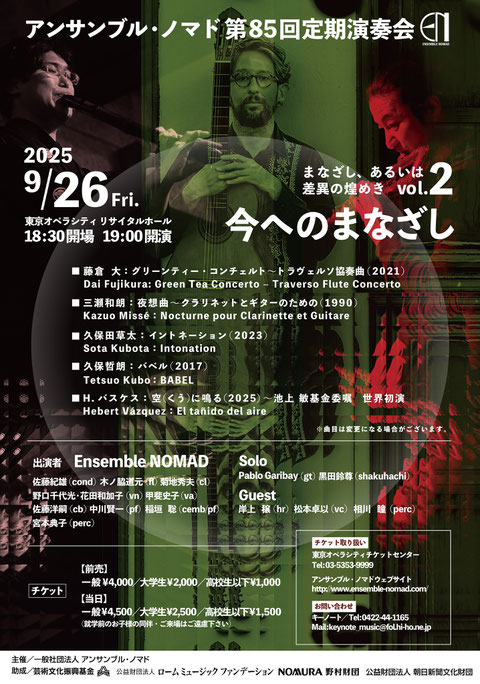

▼アンサンブル・ノマド第85回定期演奏会

【演題】アンサンブル・ノマド第85回定期演奏会

【演目】①藤倉大 グリーンティー・コンチェルト

~トラヴェルソ協奏曲(2021)

②三瀬和朗 夜想曲~クラリネットとギターのための(1990)

③久保田草太 イントネーション(2023/世界初演)

④久保哲朗 バベル(2017)

⑤エベルト・バスケス 空に鳴る(世界初演)

【演奏】アンサンブル・ノマド

<Cond>佐藤紀雄(①、③、④、⑤)

<Fl>木ノ脇道元(①、③、④、⑤)

<Cl>菊地秀夫(②、③、④、⑤)

<Vn>野口千代光(①、③、④、⑤)

<Vn>花田和加子(①、③、⑤)

<Va>甲斐史子(①、③、⑤)

<Cb>佐藤洋嗣(①、③、④、⑤)

<Cemb>稲垣聡(①)

<Pf>稲垣聡(③)

<Pf>秋山友貴(④)

<Perc>宮本典子(③、④、⑤)

<Gt>パブロ・ガリベイ(ソロ)(②、⑤)

<尺八>黒田鈴尊(ソロ)(⑤)

<Hr>岸上穣(客演)(⑤)

<Vc>松本卓以(客演)(①、③、⑤)

<Perc>相川瞳(客演)(⑤)

【日時】2025年8月26日(金)19:00~

【会場】東京オペラシティ リサイタルホール

【一言感想】

今日はアンサンブル・ノマドの興味深い演奏会が開催されるので、(社会人が平日の演奏会を聴きに行くことは至難ですが)万難を排して聴きに行くことにしました。パンフレットには「これまでアンサンブル・ノマドは未知の作品を演奏する事は殆どなく、必ず完成された作品のスコアを見るか録音を聴くなどして直接当たり、演奏する意欲を掻き立てられるものを選んできた。」と記載されていますが、これまでも何度か記載してきたとおり、一生涯に聴くことができる音楽の数には限りがありますので、演奏家の審美眼で世界中の新しい作品の中から傑作を選りすぐり、その魅力を観客に伝えてくれる存在は大変に有難く、その意味でも定評があるアンサンブル・ノマドによって選りすぐられた傑作を楽しむことができました。なお、12月28日に開催されるアンサンブル・ノマドの第56回定期演奏会ではデッカ・レーベルからリリースされた「廃退音楽シーズ」(ナチス・ドイツが「退廃音楽」の烙印を押したことで、皮肉にも、その芸術的な価値を歴史に刻印することになった、謂わばナチス・ドイツが授与した20世紀最大の音楽賞)で話題になったヴィクトル・ウルマンのオペラ「アトランティスの皇帝」(1943年)や弦楽四重奏曲第3番(1943年)が採り上げられるというので聴きに行く予定にしています。

①グリーンティ・コンチェルト~トラベルソ協奏曲

パンフレットには「僕の祖父母は、鹿児島県で農家を営んでいて、その中心は緑茶となる茶葉の栽培でした。(中略)この作品には、僕の個人的な関心とルーツが詰まっています。」としたうえで、「人と人との触れ合いが絶たれてしまった2020年から早1年余。世界中の人が今、懐かしく思い出すことは、人の心が触れ合うとき。お茶をする、カフェの文化、とはまさに人と人が触れ合うコミュニティ。音楽作りがそうであるように。そう、緑茶やコーヒーの文化が、人間社会と芸術を作り出してきたのです。」と記載されています。ご案内のとおり鹿児島県はお茶の生産量で静岡県とトップを競うお茶処ですが、鹿児島県伊佐市出身で「鹿児島お茶大使」に任命されている俳優・榎木孝明さんが経営しているアートスペース「クオーレ」(代々木上原駅前)でかごしま茶の試供品を頂戴し、非常に香り高くまろやかな緑茶を楽しんだことを思い出しながら拝聴しました。個人的には、この作品は前者(緑茶)よりもパンデミック(後者)に比重が置かれた音楽に聴こえてきました。さながらフルートを笛(線描の旋律)、チャンバロを筝(点描の旋律又は分散和音)、弦を笙(和音)に比定して世界最古のオーケストラにして日本最古の古楽オーケストラである雅楽アンサンブルのように聴こえてきましたが、弦が響きの土台を作り、これにフルートとチェンバロが絡み合いながら飛翔するようなイメージの音楽として楽しみました。この時代を色々な意味で象徴していた世界的なイヴェントとして、東京パラリンピック2020閉会式のコンセプトは「ハーモニアス・カコフォニー」(調和のとれた不協和音)でしたが、一見、不協和音のように聴こえる多様な響きが集まって新しい調和を紡いで行く、さながら渋味、甘味、苦味や旨味などが共存して、それらが舌の上で調和して深い風味を生み出す緑茶の世界観を体現しているような音楽として楽しみました。

②夜想曲~クラリネットとギターのための

パンフレットには「この作品は、1990年12月新宿モーツァルトサロン・東京室内楽歌劇場コンサート作曲家シリーズ「三瀬和朗+石桁冬樹の世界」で、クラリネット森田敏明・ギター福田進一の量子によって初演された。」としたうえで、「この音楽会のために森田利明氏のクラリネットの音とギターの音を組み合わせて二重奏曲を作曲した。この2つの楽器の組み合わせがもたらす思いがけない響きが生まれる瞬間に期待したい。」と記載されています。撥弦楽器であるギターの特徴を体現するように夜の静寂の中から立ち昇り、夜の静寂の中へと消え入る点描音と木管楽器であるクラリネットの特徴を体現するように夜の静寂の中からクレッシェンドしながら音の輪郭が現れてくる線描音が奏でられ、これらが邦楽囃子のように精妙な間合いで絡み合いながら緊迫感のあるアンサンブルを展開し、最後は、クラリネットがデクレッシェンドしながら夜の静寂の中へ消え入る終曲となり、それぞれの楽器の特徴を活かした夜の静寂を体現する音楽を楽しみました。

③イントネーション

ヴラヴィー!この曲が本日の白眉でした。パンフレットには「この作品は、私が大学在学中に政策したコンピュータ音楽の作品「自動ピアノと仮想オーケストラのための協奏曲」を、実際に人が演奏できるように、室内楽の形で作り直したものです。コンピュータ音楽では、人間には不可能なほど速くて複雑な演奏も、正確に再現することができます。しかし、人が演奏するためには、そのままの形では成り立ちません。この作品では、人間の演奏として自然に聴こえるようにしながらも、もともとのコンピュータ音楽にあった「複雑さ」もどこかに残したいと考え、そのふたつの特徴をどう共存させるかをテーマに制作しました。」と記載されています。アンサンブルはさながら人息のような幽けき音を揺蕩わせながらモチーフを受け継ぎ、急速な下降形へと回収されて行く演奏を何度か繰り返しますが、やがてピアノが主導してジャズテイストのリズミカルな演奏が展開され、激しく上下行を繰り返しながらリズムが乱舞するグルーヴ感のある演奏に魅了されました。初聴なのでよく分かりませんでしたが、非常に複雑なリズム構造(変拍子やポリリズムもあった?)を持ち、これにフルートやクラリネットの螺旋音型やパーカッションの強打が複雑なリズム音響にフレームを与えながら吸引力を生んで行く音楽に魅了されました。言葉では上手く切り取ることができない音楽ですが、統制のとれたカオスとでも形容すべきか、本能的な野趣とは異なる理性的な閃きとでも言うべき規格外の大胆さと精巧な緻密さを兼ね備えた複雑かつ精妙な音楽に圧倒されました。コンピュータ(AIやロボットを含む)は人間から何かを奪う存在ではなく、人間を労働から解放し、人間の可能性を拡げてくれるパートナーであり、コンピュータ(AIやロボットを含む)からクリエイティブな成果を引き出すためには、これを利用する人間もクリエイティブである必要があるという意味で、これからの時代は芸術分野を含むあらゆる分野でコンピュータ(AIやロボットを含む)をマネージメントする力、即ち、自ら実践することを前提とする技術(方法)よりもコンピュータ(AIやロボットを含む)を活用しながら限界を超克して行くためのアイディア(世界観)が重視され、そこに21世紀型のアウラが成立する時代(近代型のコンクールよりも現在型の芸術賞の方が価値を持つ理由の1つ)ではないかと思いますが、そのような世界観を体現した作品に感じられて大変に楽しめ、また、久保田さんのような若き才能を見い出して世に知らしめたという意味でもアンサンブル・ノマドの真骨頂と言える演奏会であったと思います。

④バベル

パンフレットにはバベルの塔の構造に触れたうえで「今作品では、数秒の短いセクションを幾重に重ね多層化することで全体が構築される。各セクションは二重線、休符またはフェルマータで仕切られ、その内部は異なったフィギュア、テクスチュア、テンポを持つ。そうしたセクションは一方向に「完結」されるのではなく、あたかも時間軸上で回転、分離しながら構成される。」と記載されています。短いパッセージが重ねられましたが、(認知症の兆しで曲名を思い出せませんが)某有名曲のパロディーやジャムセッションのような即興感のある演奏などを挿みながら、カオスな音響が生む変化に富む表情と休符が生む緊張感とが織り成すさながら万華鏡のような多彩な音響を楽しめました。現代人にとってバベルの塔や須弥山のような世界観(構造的な寓意を含む)には共感し難いので、個人的には、何か現代的な価値観をプロジェクションし得る世界観を提示して貰えるとさらに面白さが増したような気もします。

⑤空に鳴る~尺八、ギターとアンサンブルのための

現在、感想を執筆中。

▼シアター・オペラ「その星には音がない-時計仕掛けの宇宙-」今年の抱負として21世紀以降に創作された「新作」のフィーチャーを挙げましたが、昨年頃から「新作オペラ」の公演の増加が顕著になっており、毎月のように新作オペラの公演に接する機会に恵まれている状況を頼もしく感じています。今月の新作オペラ「ミスター・シンデレラ」に続いて、来月は劇作家・平田オリザさんと作曲家・中堀海都さんがタッグを組んだ新作シアター・オペラ「その星には音がない-時計仕掛けの宇宙-」が公演されるというので聴きに行く予定にしています。平田さんと中堀さんは2020年にシアター・オペラ「零」で成功を収めていますが、このオペラはその第2作目に位置付けられる作品です。このオペラは30台のスピーカーを使った立体音響と英語、仏語、日本語を使った多言語オペラを特徴とする作品で、平田さんの現代口語演劇の舞台と中堀さんのヴォカリーズ(言葉の意味に依存しないボーカル表現)によるアリアが交錯しながら宇宙の誕生から音、声、言葉、歌が生まれる過程を表現したもので、7月のオペラ「ナターシャ」を彷彿とさせるコンセプトを持った作品であり大変に楽しみです。なお、現代人の感覚からすると、例えば、G.プッチーニのオペラ「蝶々夫人」は児童買春・児童ポルノなどの問題を甘美な音楽でオブラートに包んで(時代の闇を抉り出すというよりも)感傷的な悲劇に仕立て上げて美化してしまっているような印象を受けるという意味で、結果的に芸術が暴力に加攻してしまっていると受け取られ兼ねない不幸な事例として違和を禁じ得ませんが、現在でも教師による児童の盗撮事件などが後を絶たない時代状況があるなかで、現代的な価値観を体現する新しいオペラや芸術作品が求められていると思いますので、最近の「新作オペラ」ブームは歓迎すべき潮流です。