▼ブログの枕「この世界のムラを拡げる①」

前五回のブログ記事では「ムラ」をキーワードにして「宇宙誕生の物語」、「対称性の破れ」、「行動遺伝学」、「行動経済学」、「ニューロ・ダイバーシティ」についてごく簡単に触れましたが、今回は、この世界の「ムラ」を拡げるという視点から、拡張自己(エクステンデット・セルフ)についてごく簡単に触れてみたいと思います。前回のブログ記事でも触れたとおり、人間は富の獲得と分配を効率化するためのインフラとして「集団」を形成し、その脅威となる他の集団から自らの「集団」を守ることで自らの生存可能性を高めるという生存戦略をとってきましたが、自らの「集団」の内外の判断基準としてアイデンティティという拡張性(流動性)のある識別子を用いたことで、より効率的な富の獲得と分配を可能にする大規模な集団を形成できるようになった一方で、その拡張性(流動性)が自らの「集団」の内外の判別を曖昧にしたこと(相対的な関係性)で争いを生じ易くなる原因にもなりました。このアイデンティティは人間(自己、他者や集団)だけではなく人間以外の幅広い対象をも射程する拡張性(流動性)のあるもので、前回のブログ記事で簡単に感想を書いた新作オペラ「ナターシャ」の素材になっているシャーマニズム、三谷文楽「人形ぎらい」で遣われている文楽人形、今回のブログ記事で採り上げるオペラ「羽衣」に登場する天女の羽衣なども自らのアイデンティティを外在化させる拡張自己(エックステンデット・セルフ)と捉えることができるかもしれません。また、サントリーに因んで言えば、酒を飲んだ人は酩酊状態(ほろ酔い期や酩酊期にアルコールが神経細胞に作用して脳の機能が低下した状態)で表れる別の人格に自らのアイデンティティを外在化させる酔興も拡張自己(エックステンデット・セルフ)の1種と捉えることができるかもしれません。この点、「バッカス(酒神)はネプチューン(海神)よりも多くの人を溺れさせた」という酩言があるとおり、酒に呑まれた人は泥酔状態(泥酔期に記憶を司る海馬が麻痺し、さらに昏睡期に至ると呼吸を司る延髄が麻痺して死に至る危険な状態)で自らのアイデンティティを喪失してしまうので拡張自己(エックステンデット・セルフ)ではなく自己喪失(ロスト・セルフ)と言うべき状態であり、サントリーが程酔い飲兵衛として楽しく酒を飲む極意を公開している血中アルコール濃度を試算できるページなどはバッカス(酒神)に溺れさせられないための酌度🍶として有用です。注いで.🍷になりますが、江戸時代には好事家のことを「好兵衛」(スキベエ)と愛称しており、これから転じて色好みのことを「助兵衛」(スケベエ)、酒好きのことを「飲兵衛」(ノンベエ)、田舎者のことを「権兵衛」(ゴンベエ、田舎者に多い名前で現代でも「名無しの権兵衛」などの用例があり)や「八兵衛」(ハチベエ、TVドラマ「水戸黄門」に登場するうっかり八兵衛(架空の人物)は泥棒の親分である風車の弥七(実在の人物がモデル)の本名(小八兵衛)に由来)と愛称していた習慣が現代まで続いており、うどんを文字った「どん兵衛」という商品名まで生まれています。このほかにも、ホラ吹きのことを「虚田万八」(本当のことが万に八つもない軽口を叩く輩のことをウソダマンパチ)、大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺〜」でも採り上げられた遊郭の楼主や常連客のことを「忘八」(八つの徳目を忘れた、犬(八犬伝)にも劣る野蛮な輩のことをボウハチ)と蔑称しており、江戸時代の通称に表れている人間の業は現代人と大差ないように思われますが、江戸時代には現代人のように他人の粗を見付けて容赦ないバッシングに及ぶギスギスとしたところはなく、人間の業を洒落に解して大らかに捉える寛容さがあったのではないかと思います。

▼拡張自己と縄張りの関係前回のブログ記事で人間は富の獲得と分配を効率化するために集団を形成し、その集団を守ることで自らの生存可能性を高める生存戦略をとり、その集団の内外を判断するアイデンティティの拡張性(流動性)の程度によって米仏日でマイノリティの位置付けに違いが生まれていることに簡単に触れました。これを動物行動学の「縄張り」に置き換えて捉え直してみると、縄張りとは動物の身体が物理的に占有している空間に加えて匂いや鳴き声などの直感的な識別子を使って動物の身体が物理的に占有していない空間にも「身体的な領域」を拡張している(後述の身体的拡張)のに対して、人間は人間の身体が物理的に占有している空間に加えてアイデンティティという非直感的な識別子を使って人間の身体が物理的に占有していない空間にも「象徴的な領域」を拡張している(後述の象徴的拡張)という特徴的な違いが挙げられます。この点、動物は身体的な領域の中で他の生物と「生態的な共生関係」(群れ、捕食関係、相利関係など)を築いているのに対し、人間は象徴的な領域の中で他の人間や集団と「制度的な共生関係」(社会関係、経済関係、文化関係など)を築いています。先日、関経連のトップによる「入郷随郷」発言が物議になっていましたが、急速な国際化や情報化の進展などにより多様なアイデンティティが交錯する機会が増加して他の人間や集団との関係性が相対化、複雑化するなかで象徴的な領域の境界も曖昧になり、集団の捉え方やそれに応じたアイデンティティのあり方などが大きく揺らいでいると言えるのではないかと思います。

分類 動物 人間 集団の単位 縄張り 国、自治体、団体、家族など 集団の識別子 匂い、鳴き声など アイデンティティ 集団の内部 群れ、利害、捕食 社会、文化、経済 拡張自己 身体的拡張 身体的拡張+象徴的拡張

上述のとおり人間は自らの「集団」の内外の判断基準としてアイデンティティという拡張性(流動性)のある識別子を用いていますが、拡張自己(エックステンデット・セルフ)とは自らのアイデンティティ(自らの内面的要素)が自己以外の幅広い対象(自らの外面的要素)に拡張されることを意味しており、例えば、茶道具を例に取れば、茶会の亭主が茶杓、柄杓、茶筅、茶碗などの茶道具に飼い慣らされ、それを自らの身体の一部(ボディ・スキーマ―の外在化:まるで自分の身体の延長としてその一部を構成しているような感覚)として自在に扱いながら点前を行う様子を「身体的拡張」(接触)に分類するとすれば、客人がその茶道具に数寄を解して(数寄(近世以降の美意識)=風流、風雅(古代の美意識)+侘び、寂び(中世の美意識))、それを自らの意識の一部(ボディ・イメージなどの投射:まるで自分の感性や内面の延長としてその一部を体現しているような意識)として共感する様子を「象徴的拡張」(非接触)と分類できるのではないかと思います。これと同様に、上述の文楽人形は人形遣いにとっての身体的拡張(手足の延長)や客にとっての象徴的拡張(近松門在衛門が虚実皮膜論で説く「うつり」)の対象であり、上述の天女の羽衣は天女にとっての身体的拡張(翼のようなもの)や人間にとっての象徴的拡張(天界とのつながりを持つもの)の対象であると捉えることができるかもしれません。また、上述のシャーマニズムのうちの憑依型シャーマニズムは身体的拡張(自己の身体に神や霊を乗り移らせて合一するプロセス)、脱魂型シャーマニズムは象徴的拡張(自己の意識を飛翔して神や霊とつながり交信するプロセス)と捉えることができるかもしれません。このようにアイデンティティーは決して固定的なものではなく、常に他の人間や集団との関係性、環境の変化などに応じてチューニングされながら揺らいでいるもの(ムラ)であり(世阿弥が説く「離見の見」も見物の視点から自己を見るという認知フレームの外在化であり拡張自己の1種と捉えることができるかもしれません)、芸術の醍醐味の1つは客のアイデンティティに揺さぶりを仕掛けて世界観を拡げることにあり、その意味で拡張自己は世界を魅力的に彩るムラを作り出すものとも言えそうです。

▼拡張自己と脳科学の関係車の運転には拡張自己が密接に関係していますが、例えば、初心者ドライバーは車体への身体的拡張(車体感覚)が十分に修練されておらず、車を自己の身体の一部のように自在に扱えないので隘路の通行に不安を覚える傾向がありますが、熟練ドライバーは車体への身体的拡張(車体感覚)が十分に修練されており、車を自己の身体の一部のように自在に扱えるので隘路の通行にも不安を覚えないという違いが生まれます。前回のブログ記事で文楽人形について触れましたが、文楽人形の三人遣いは足遣い、左遣い、主遣いのそれぞれで各10年以上の修行が必要とされており、足遣いとして約10年以上の修行を経た後、今度は左遣いとして約10年以上の修行を積み、最後に主遣いとして一人前になるまで約10年以上の修行が必要になると言われていますので、通算で約30年以上を修行に明け暮れることになっており、三人遣いが拡張自己を修練して文楽人形に魂を吹き込むことができるようになるための修行は生半可なものではありません。また、次回のブログ記事で触れる予定ですが、育児にも拡張自己が関係しており、例えば、子供は親以外の他者や集団との関係性を築く過程で様々なものを吸収しながら自己のアイデンティティを確立(自己拡張)して親離れして行きますが、親は子供への愛情が強く自己のアイデンティティーを子供に拡張(拡張自己)しているケースでは親の子離れを自己のアイデンティティの喪失(自己喪失)と捉える傾向があることが指摘されていますので、子供の親離れよりも親の子離れに困難を伴うケースがあると言えるかもしれません。このように自己のアイデンティティーを幅広い対象に拡張する作用(自己と他者の境界の除去)は脳の内側前頭前皮質(mPFC)系が関与しており、他者や集団との関係性を築く過程で様々なものを吸収しながら自己のアイデンティティを確立する作用(自己と他者の境界の確立)は脳のミラーニューロン系が関与しています。このように子の親離れ(自己拡張)と親の子離れ(拡張自己)では似て非なる力学が働いており、過去のブログ記事で触れたとおり、親の子離れの困難性は父性原理(支配)よりも拡張自己の程度が強い母性原理(調和)に現われ易いと言えるかもしれません。

機能 主な脳部位 作用 拡張自己 内側前頭前皮質系

(mPFC)自己と他者の境界が曖昧

(自己同一化、所有感)自己拡張 ミラーニューロン系 自己と他者の境界が明確

(共感、模倣)※上記では分かり易さを優先して主要な脳部位のみを挙げていますが、より広範な脳部位が関与しています。(害鳥アゲアシトリ対策)。

▼サントリーホール・サマーフェスティバル2025

【演題】作曲ワークショップ&トークセッション

【演目】第1部 ジョルジュ・アペルギス✕細川俊夫トークセッション

第2部 若手作曲家からの公募作品クリニック(実演付き)

柴田歩 真贋の境界Ⅱ ソロ・フルートのための

趙亮瑜 無根の樹 プリペアド・ヴァイオリンとチェロのための

渡部瑞基 Baum Test Ⅰ

ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのための

【演奏】<Fl>今井貴子

<Vn>河村絢音

<Va>甲斐史子

<Vc>上村文乃

【日時】2025年8月23日(土)19:00~

【会場】サントリーホール 小ホール

【一言感想】

サントリー・サマーフェスティバル2025では、ミュージック・シアターの第一人者として世界的に高名で、日本でもお馴染みのジョルジュ・アペルギスさんがテーマ作曲家に選ばれており大変に楽しみにしていました。G.アペルギスさんは音楽と演劇の関係を探究されている現代作曲家ですが、その作品は器楽から映像、舞踊を伴うジャンルレスなものに至るまで非常に多彩で、既成の音楽表現の限界を超克し、芸術表現の新しい地平を切り拓く斬新で魅力的な作品が世界的に注目されています。

〇第一部 ジョルジュ・アペルギス✕細川俊夫トークセッション

第一部ではG.アペルギスさんと細川俊夫さんのトークセッションが開催され、G,アペルギスさんの簡単な略歴と作品の概要についてインタビュー形式で紹介されました。簡単に内容をサマろうかとも思いましたが、明日開催される室内楽ポートレートに出演されるヴァイオリニストの牧野純也さんがG.アペルギスさんの紹介動画をアップされており、非常に分かり易くまとめられていますので、そちらをご覧下さい。因みに、牧野さんは現代音楽を紹介する沢山の動画をリリースされていて大変に重宝していますが、市中には古典作曲家を紹介するレクチャーや書籍、記事などの「過去を語るコンテンツ」は腐るほどあり、その殆どが数十年前から語り尽くされている焼き直しのようなものばかりで辟易としていますが、現代作曲家(とりわけ存命作曲家)を紹介するレクチャーや書籍、記事などの「現在を語るコンテンツ」は殆ど目にすることがなく非常に歯痒い思いをしています。その意味では、日本の「失われた30年」は経済だけではなく芸術文化にも言えるような気がしており、だからこそ牧野さんの動画やサントリー・サマーフェスティバル、コンポ―ジアムなどは(関東圏では)大変に貴重で有り難いものであると感じています。G.アルペギスさんの作風は、先日、新国立劇場で世界初演されて世界的にも反響が大きかった細川さんのオペラ「ナターシャ」にも相似するものがあるように感じられますが、言葉を母音、子音、息や囁きなどの音素に解体して意味から解放し、音素の響きやリズム、ビジュアルアート、照明などを使いながら「言葉による物語」ではなく「音素の関係性が織り成す物語」を紡ぐような作品が多く、聴衆は言葉の意味を理解する言語的な物語を受容するのではなく、自らの全人格を音素にプロジェクションすることで立ち上がってくる自分だけの音響的な物語を体験するような懐の広い作品に感じられます。今回のサマフェスではG.アルペギスさんの代表作であるレシタシオンを初めとする声楽作品から器楽作品まで幅広く採り上げられる予定なので、非常に楽しみです。世界的に評価が高い現代作曲家の作品に共通して、ある種の限界をブレークスルーしているズバ抜けた魅力があるように思われ、その作品が生み出す新しい芸術体験は古い認知バイアスを打ち破り、新しい世界観を拓いてくれる創造力があるように感じられます。日本では、未だこのような世界的に評価が高い現代作曲家の作品に触れる機会は数少ないので、ご都合のつく方はこの機会にサントリーホールに足を運ばれることをお勧めします。

〇第二部 若手作曲家からの公募作品クリニック(実演付き)

以下の囲み記事でも触れていますが、メタ・モダンが薫る若手の現代作曲家は次代の新しいムーブメントの重要な鍵を握る存在として注目していますが、本日は時代の革新を仕掛けてきたG.アペルギスさんが若手の現代作曲家から応募があった13作品の中から選んだ以下の3作品の実演を聴いた後に細川さんと共に公開クリニックを行いましたので、各作品のかんっな感想と講評の概要をサマっておきたいと思います。(以下、演奏順)

◎柴田歩(2005~) 真贋の境界Ⅱ(2025)

パンフレットには、「この作品はフルートの「音色」を中心に「真贋の境界」を表現したものである。「真」=フルートが出す「本来の」音色。「贋」=フルートが特殊奏法等を用いて他の楽器を「模倣した」音色。(中略)始めは「真」、次に「 贋」、最後は「真」と「贋」のMIX。最終的に境界は曖昧となり、「真贋」の区別すら無意味なものとなる。」と解説されていますが、天才贋作画家を主人公とする映画「THE FORGER」を思い出します。柴田さんは「真贋シリーズ」を手掛けられているそうで、第一作はピアノを使った作品、今回はフルートを使った作品に挑戦されたそうです。J.ケージがプリペアド・ピアノを発明したコンセプトと通底するものがあると思いますが、先ず「真」として通常奏法でフルートを演奏し、次に「贋」として特殊奏法等を駆使してフルートでヴァイオリン(ピッチカート)、尺八、サックス、ギロ、レインスティック、ボンゴ、カスタネットの楽器音を模倣しましたが、どのような楽器音を模倣するのかをパネル表示することで客落ちを回避する工夫が施されていました。G.アペルギスさんが講評されていたように「贋」というユニークな着眼点からフルートの表現可能性を大胆に拡張することに成功している意欲作に感じられました。「真贋」のダイナミズムは「真」が持つ再現可能性の低さを「贋」が巧みに凌駕してしまう点にありますが、フルートの今井貴子さんの好演に支えられて真贋の境界を超克するための様々な工夫が面白く感じられました。

◎趙亮瑜(1998~) 無根の樹(2025)

パンフレットには、「この作品は、何を作るにも欠陥があり、材として無用だから伐採されず、それ故に立派な大木になったという「無用の木」という荘子の話に着想を得、「樗」(ちょ)という散木が、虚無の地において成長する情景をイメージして作曲した。」と解説されていますが、樗櫟散木の故事に題材した作品で標題の「無根の樹」とは樗や櫟と同じく柔らかくて建材に不向きと言われる合歓木(ネムの木)の「ネム」を倒置して「無根」と洒落て、「人間は根を持たない木のように、この世に放り出された存在であり、虚無の中でどうにか生きようとしている。」という世界観を意味するものと言えるかもしれません。本日は河村絢音さんのプリペアド・ヴァイオリンと上村文乃さんのプリペアド・チェロで演奏されましたが、弓に釣り糸を巻き付けて弦を擦ることで不規則な音を生み出し又は弦と指板の間に指を挟んで弦の張力を調整することで音高を変化させるなど趙さんが発明した新しいプリペアド奏法が使用されており、その目論見が奏功してプリペアド・ヴァイオリンとプリペアド・チェロが個性的な響きで拮抗しながら不規則に枝が絡み合う様子(無為)が体現されている面白い作品に感じられました。荘子の無為自然の思想を言葉を使わずに(河村さんや上村さんが幽けき声で何かを囁く部分もあったそうですが、後方席にいたので全く聞こえませんでした)、プリペアドされた音のパレットだけで描き出してしまう表現力が見事でした。

◎渡部瑞基(2000~) Baum Test Ⅰ(2025)

パンフレットには、「バウムテストとは、木の絵を描いてもらい、その絵を分析することで性格傾向や心理状態を読み解こうとする心理検査の一つで(中略)縺れた木の枝を解くように人の心の複雑な綾をかき分けて、その奥底へと入り込んでいく ─ そんな音楽を書きたいと思いました。」と解説されています。渡部さんによれば、このバウムテストには具体的なモデルがいるらしく、優しさの中に孤独を抱えている人物をイメージしながら作曲したそうですが、もしかするとご自分のことかもしれません。河村絢音さんのヴァイオリン、甲斐史子さんのヴィオラ、上村文乃さんのチェロが朧な音で緊密に絡まり合いながら雑然とした音楽を奏でましたが、それが徐々に整い出しては、再び、雑然とした音楽に戻ることを繰り返しているうちに、その雑然とした音楽の中から上村さんのチェロがはっきりとした音像を浮かび上がらせることでバウムテストの結果(性格傾向や心理状態)を表現している印象の作品に感じられました。最近、自分の遺影に使うために似顔絵を描いて貰ったところ、人となりまで赤裸々に描き出されてしまう出色の出来映えに笑わされましたが、おそらく弔問客は「そう言えば、こんな奴だったな」と偲んで頂けるのではないかと楽しみにしています。この作品構成を使って様々なバウムテストの結果(キャラクター)を音楽的に表現する作品を連作しても面白いかもしれないと思わせる興味深い着想の作品でした。

【演題】室内楽ポートレート(室内楽作品集)

【演目】ジョルジュ・アペルギス

①ヴァイオリン独奏のための「イ・イクス」

~ヤニス・クセナキスに捧ぐ~(2001/02)

②サクソフォーンとヴィオラのための「ラッシュ」(2001)

③ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための「三重奏」(2012)

④ヴァイオリン、アコーディオン、打楽器のための

「カルステン三重奏」(2021)

⑤クラベスとヴァイオリンのための

「束の間のレクイエム」(1998)

⑥2人の打楽器奏者/役者のための「再会」(2013)

⑦ソプラノ、クラリネット、打楽器のための

「7つの恋の罪」(1979)

⑧(ザルブを演奏する)打楽器奏者のための

「取っ組み合い」(1978)

【演奏】<Vn>尾池亜美、牧野順也

<Va>東条慧

<Vc>山澤慧

<Pf>大瀧拓哉

<Cl>田中香織

<Sax>井上ハルカ

<Acc>テオドーロ・アンゼロッティ

<Perc>クリスティアン・ディアシュタイン

會田瑞樹、飯野智大

<Sop>薬師寺典子

【日時】2025年8月24日(日)15:00~

【会場】サントリーホール 小ホール

【一言感想】

G.アルペギスさんが優れた人間観察でアイロニカルに人間の本性を描き出しているミュージック・シアターが見応えがあり、現代の音楽家には音楽はもとより俳優、噺家、パフォーマーなどマルチなタレントが求められていると感じさせる熱演を楽しめました。声楽は「言葉を伝える音声」というよりも「音を鳴らす楽器」、器楽は「音を鳴らす楽器」というよりも「言葉を発する音声」として扱われている印象を受けましたが、以下では第1曲から第5曲の器楽作品と、第6曲から第8曲の声楽作品(ミュージック・シアター)に分けて、非常に曲目数が多いのでごくごく簡単に一言感想を残しておきたいと思います。

▼器楽作品

①ヴァイオリン独奏のための「イ・イクス」~ヤニス・クセナキスに捧ぐ~

高音域のハーモニクスで紡がれる微細音やグリッサンドが人間の囁き声のようにも聴こえ、リズム、強弱や間(無音)などが織り成す繊細なニュアンスやテンションに物語性が生まれてくるのが感じられる好演を楽しめました。

②サクソフォーンとヴィオラのための「ラッシュ」

サックスとヴィオラがエッジの効いた瞬発力のある微細音の応酬を繰り返しながら緊密に呼応するテンションの高い演奏を展開し、その凝縮された表現(エネルギー)がアポフェニアを誘発して物語が立ち上がってくるのが感じられる好演を楽しめました。

③ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための「三重奏」

ヴァイオリン、チェロ(弦)とピアノ(打)が弱音で奏でる点描的なパートと強音で奏でるヒステリックなパートを交互に演奏しながら対照し、この異なる位相が生み出す劇的緊張が演劇的な要素を醸し出して行く好演を楽しめました。

④ヴァイオリン、アコーディオン、打楽器のための「カルステン三重奏」

3つの楽器が統一感を保ちながらも調和することなく拮抗し、短いフレーズと間(無音)を繰り返しながらテンションの高い音楽を展開していましたが、現代の多様な個衆社会の縮図を見ているような印象を受ける興味深い作品を楽しめました。

⑤クラベスとヴァイオリンのための「束の間のレクイエム」

ヴァイオリンとクラベスが精妙な呼吸感でリズムの強弱や間(無音)などを紡ぐ緊迫感のある演奏を展開し、さながら能楽囃子のようでもありました。最後の息を詰めるような繊細なニュアンスは生と死の間に漂う気配のようなものを感じさせる印象的な終曲になっていました。

▼声楽作品(ミュージック・シアター)

⑥2人の打楽器奏者/役者のための「再会」

二人の男性が再会して抱き合いお互いの背中を叩き合いながら再会の喜びをリズムで刻む音楽が展開されました。声(音素)、足(タップ)、拍手、椅子、ボトル、コップ、酒を飲む音などから構成されるリズムや間(無音)を使って心の機微を表現し、最後は酒を酌み交わして酩酊するまでの物語が綴られていました。幽玄とは全く異なるものですが、能のように聴衆の内面を引き出すマイナスの美学に彩られた音楽的なパントマイムを楽しめました。

⑦ソプラノ、クラリネット、打楽器のための「7つの恋の罪」

おそらくソプラノ(女性)と打楽器(男性)が夫婦、クラリネット(女性)が愛人という三角関係を描いたもの?ではないかと妄想しますが、声(音素)、演奏(パルス)、パフォーマンスなどを使って恋に現れる七つの大罪(色欲はなかった?と思われますが、無関心(傲慢)、秘密(嫉妬)、ヒステリー(憤怒)、支配欲(強欲)、やけ食い(爆食))を先鋭的に表現した舞台で、そのインパクトあるアイコン化された表現に会場から笑いが起こっていました。

⑧(ザルブを演奏する)打楽器奏者のための「取っ組み合い」

落語よろしく扇子の代りにトンバクを持った1人の男性が高座に上がり、左右に首を振り分けて二役を演じ、声(意味から解放された音素や音節)で二人の者が取っ組み合いを行うまでの様子を表現しました。扇子よろしくトンバクの調子が舞台にメリハリを付けて物語が展開しましたが、最後はフランス語、ドイツ語、日本語(「闘い」「痛い」「10時ちょっと前」)などの多言語で取っ組み合いが表現され(一人は仲裁?)、会場から笑いをとる音楽落語という趣向で楽しめました。

【演題】第35回芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会

【演目】①芥川也寸志 「交響管弦楽のための音楽」(1950)

②向井航 「クィーン」(世界初演)

ユーフォニアム、エレキギター、女声アンサンブルと大オーケストラのための(オルガン付き)

<Eup>佐藤采香

<Egt>藤元高輝

<Chor/Vo>松島理沙、岡崎陽香、浅野千尋

個々・マユミ・歌楽寿、庄司絵美

<ドラマトゥルギー>前原拓也

~第35回芥川也寸志サントリー作曲賞候補作品~

③松本淳一 「空間刺繍ソサエティ」

④廣庭賢里 「The silent Girl(s)」(2024)

ピアノと室内オーケストラのための

<Pf>天野由唯、鈴木彩葉

⑤斎藤拓真 「アンティゴネーとクレオン」(2024)

ソプラノ、アンサンブル、エレクトロニクスのための

<Sop>薬師寺典子

<Elc>今井慎太郎

【演奏】<Cond>杉山洋一

<Orch>新日本フィルハーモニー交響楽団

【審査員】伊佐治直、小出雅子、安良岡章夫

【司会】長木誠司

【日時】2025年8月30日(土)15:00~

【会場】サントリーホール 大ホール

【一言感想】

第35回芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会を鑑賞しましたが、最近の現代音楽ブームの潮流を受けたものか、昨年よりも観客数が増えている印象を受けました。過去のブログ記事でも触れましたが、今年は芥川也寸志生誕100周年のアニバーサリーであり、第一曲目に演奏された「交響管弦楽のための音楽」は1950年にNHK放送25周年記念管弦楽懸賞特賞を受賞し、近衛@日響(現、N響)により初演された事実上のデビュー作であることを踏まえると、作曲家としての芥川也寸志の生誕75周年を寿ぐ趣向にもなっていたのではないかと思います。交響管弦楽のための音楽はオスティナートを基調とした端正な書法による明快な音楽で、鮮やかなオーケストレーションが生み出す色彩豊かなリズムの競演を堪能することができました。昔から新日フィルは合奏精度に定評があるオケなので、もっと現代音楽を演奏する機会を増やして頂けると嬉しいのですが....。

◎向井航 クイーン

ヴラヴィー!パンフレットには、「「クイーン(Queen)」という言葉は、クィア・コミュニティにおいて単なるジェンダーのラベルを越え、「媚びない女(オンナ)」」を意味し、「既存のジェンダー規範や社会構造に抵抗し、差別や偏見を逆手に取って「逆説的プライド」を体現する存在」としたうえで、「マイノリティは、常に孤独と闘ってきた。声と身体、そして音楽によって他者とつながること-その行為こそが抵抗であり、連帯の可能性であり、希望なのだ。「クイーン」は、そのための芸術的試みである。」と解説されています。ギリシャ悲劇「バッコスの信女」にインスピレーションを受けて作曲されたそうで、パイプオルガンをゼウス(創造の神:天上界の権威)、ユーフォニウムをアポロン(調和の神:地上界を天上界の権威に調和させる力)、エレキギターをバッコス(破壊の神:地上界に調和されている権威を破壊する力)、女性アンサンブルをバッコスの信女(そのうちの1人はミューズ:芸術の女神で権威を超越して全てを包摂する力)に見立てオーケストラ(地上の権威)を取り囲むように配置されましたが、前半はパンクを基調とする音楽がバッコスの破壊力、後半はポップミュージックを基調とする音楽がミューズの芸術力を象徴している印象を受け、パンク(バッコスのメタファー)、ポップミュージック(ミューザのメタファー)、クラシック(ゼウスのメタファー)の境界が取り払われたメタ・モダンが薫る新しい芸術表現が生まれるような舞台に圧倒されました。芥川さんがオルガンとオーケストラのための「響」でサントリーホールという楽器を初めて鳴らしてから僅か30年後に同じサントリーホールという楽器からこれだけの多彩な響き(世界観)を紡ぎ出す斬新な作品の誕生に時代のダイナミズムが感じられ、興奮を禁じ得ませんでした。冒頭、風の音(ハーモニーパイプのような音)や鳥の鳴き声などが流れ、フルートのトリルが添えられて牧歌的な雰囲気(神の秩序=権威的なもの)が演出されていましたが、それを打ち破るようにバッコスの信者4人(破壊)があげるハイトーンの絶叫に合わせてオーケストラ(権威)も高音の絶叫で応えて権威的なものが破壊されて行く様子がインパクトのある表現で描かれていたように感じられました。バッコスの信者4人(破壊)が後方のオルガンに向かってハイトーンの絶叫をあげると、これにオルガン(権威)が重厚な響きで応えますが、エレキギター(破壊)の演奏に合せてバッコスの信者4人がハイトーンの絶叫をあげるという緊迫感のあるやり取りが展開されました。規格外の舞台に圧倒されてあまり歌詞を聴き取れませんでしたが、カッサンドラの魂がバッコスの信者4人の1人に憑依してユーフォニウム(アポロン)に向かってヒステリックに絶叫し、カサンドラの魂とユーフォニウム(アポロン)がシャーマニックに交信しているようなピースが印象的でした。おそらくアポロンは女性(カッサンドラ)を搾取する男性として権威のメタファー、カサンドラは男性(アポロン)に搾取される女性としてマイノリティのメタファーではないかと思います。カッサンドラ(マイノリティ)の魂を救済するようにエレキギター、ドラム、コントラバスの伴奏に合わせてバッコスの信女4人が絶叫するパンク(ジャズ→ロック→パンク)が展開されましたが、芥川さんの端正なリズムの競演から大幅にハミ出した破壊力のあるビートを伴ってサントリーホールという楽器にパンクを奏でさせてしまう大胆な趣向に興奮を禁じ得ませんでした。パイプオルガン(権威)とエレキギター(破壊)がアンサンブルを奏でましたが、これが意外にも相性の良いもので聴き所になっており、器楽曲として独立させても面白いのではないかと思います。その後、ミューズがマイクを使ってアニメ声でラップ調のポップミュージックを歌いながら登場し、会場の雰囲気を一変させる独特な存在感に魅了されました(いとゑもし🥰)。このようなことを書くと一部の声楽家に嫌われるかもしれませんが、客の立場から言わせて貰うと、ベルカント(権威)の良さがあることは認めたうえで、しかし、マイクが普及している現代にはクルーナーの良さも受け入れてこれを活用する柔軟な姿勢も求められているような気がしています。その後、ミューズに導かれたバッコスの信女4人がパンク、ポップミュージック、クラシック(コーラス)をジャンルレスに歌い合いながら、最後はパイプオルガン(権威)がロングトーンを奏でながら徐々に空気が低下して響きが減衰し(権威の相対化?)、全てが混然一体になって響き合っている印象を受ける大団円になりました。第35回芥川也寸志サントリー作曲賞の審査員・伊佐治直さんも仰っていたとおり向井航さんの新作は規格外の異彩を放つズバ抜けた魅力を示すブレイクスルー感があり、いつの時代も天才とはこのように出現するのだろうと度肝を抜かれる音楽に魅了されました。

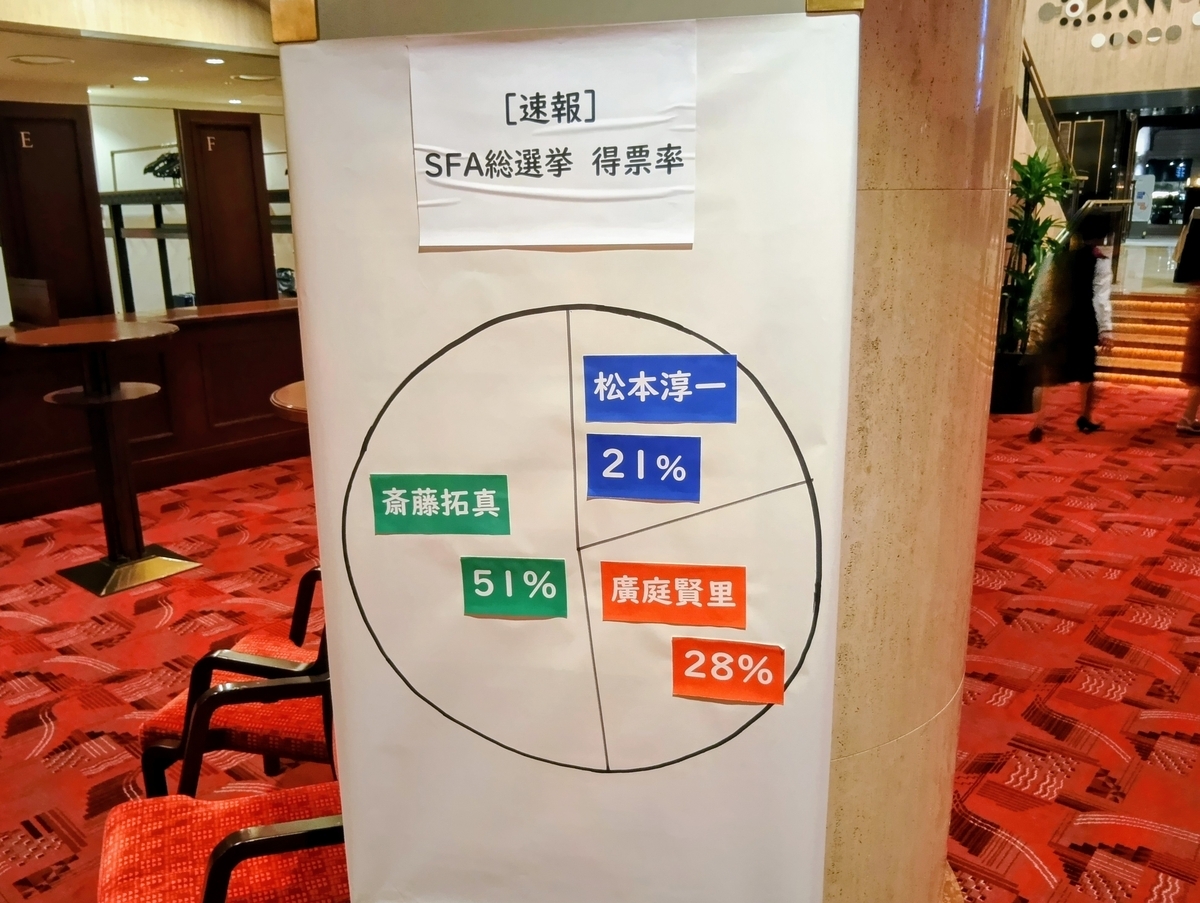

▽第35回芥川也寸志サントリー作曲賞

3作品の中では最も音楽的に成功していた松本淳一さんが審査員全員一致で第35回芥川也寸志サントリー作曲賞に選考されました。審査員の安良岡章夫さんが審査講評で仰っていたとおり「音楽」であるからにはホールで鳴る「音」が主戦場であるべきであって、どのように「音」に出来ているのかが審査対象として最も重視されるべきであり、その意味では松本さんの作品に軍配が上がるのは首肯できる結果でした。(以下、演奏順)

◎松本淳一 「空間刺繍ソサエティ」【優勝】

パンフレットには、「音楽家達が空間に輪郭を作るパタンナーとして各々特殊な定位から音や指令を「投げ縄」の如く飛ばし合う(中略)彼らは構造的階層を消し去るソーシャル・イノベーター的立場で、指揮を飛び越え、単身「空間グリッド師」と化し独自タイミングで音を連携して飛ばし合う。一方オーケストラも次第にそれぞれがソリスト化していき全体で生き生きと自律型社会としての音を編む」と解説されています。ステージのオーケストラを取り囲むようにLA席~P席~RA席にバンダ隊が配置されていました。過去のブログ記事で簡単に感想を書いたH.ツェンンダーのシューマン・ファンタジーでもバンダ隊が同様に配置されていましたが、その位置付けは正反対のもので、バンダ隊はオーケストラに外在化されて音楽的に拮抗する存在(自己拡張)であったのに対し、この作品ではバンダ隊はオーケストラに内在化されて音楽的に拡張する存在(拡張自己)として扱われているように感じられました。2階後方席で鑑賞しましたが、サントリーホールの豊かな残響音が作曲意図(糸)にマイナスに作用するのではないかと心配しましたが、意外にも音響の空間配置を十分に体験できる仕上りで作曲意図(糸)を紡ぐ立体的な音響(空間刺繍)が構築され、様々な方向(定位)から立ち上がる音響が離合集散を重ねて様々な綾を彩りながら有機的に絡み合う音の万華鏡を聴くような鑑賞体験が出色でした。過去のブログ記事で日本音楽コンクールの運営方針に異議を申し立てたことがありますが、作曲家には作曲の技量だけではなく、それを演奏家と共有してどのように「音」として成就させることができるのかという技量までも求められているのではないかと思われ、その意味で作曲の技量(仏)とそれを「音」に還元できる技量(魂)の双方が発揮されたという意味で芥川也寸志サントリー作曲賞に相応しいと感じられました。

◎廣庭賢里 「The silent Girl(s)」

パンフレットには、「この作品は、ピアニストを1人の少女に、アンサンブルを少女の周囲の環境に見立て(中略)1人の少女の内面変化を表現」したもので、「少女が内なる自己と葛藤する様子を明確に表現するために音楽に加えて言葉と身体表現」を使用し、「1人の少女を2人で演じ(中略)ピアニストと「アシスタント」が同一人物になっている。」と解説されています。なお、この作品は少女の内面の葛藤を綴ったオリジナルの詩が付されていますが、著作権の問題もありますので転載は控えます。丁度、ミュージック・シアターの第一人者であるジョルジュ・アペルギスさんがサントリー・サマーフェスティバル2025のテーマ作曲家に選ばれていたので、大変に興味深く鑑賞しました。パフォーマンスにウェイトが置かれた印象を受ける分かり易い作品で、ピアニストはピアノ(世俗欲)に固執(執着、苦しみ)する自分、アシスタントはピアノ(世俗欲)から自らを解放(放下着、救い)しようとするもう一人の自分を表し、その内心の葛藤という普遍的なテーマ性を音楽家という身近な存在に照射して表現したものでした。ピアニストとアシスタントは不自然な程の相距離を置いて腰掛けていましたので、審査員の小出雅子さんからはピアニストとアシスタントを近くに腰掛けた方が一体感が生まれたのではないかという表現可能性がコメントされていましたが、個人的には、不自然な程の距離を置くことで舞台に緊張関係が生まれ、それが内心の葛藤のストレスの大きさを視覚的に演出することに成功していたように感じられ、また、その緊張関係が解消される過程で生まれるユーモアも感じることができたエンターテインメント性が高い作品に感じられました。その一方で、パフォーマンスに関心が惹かれた副作用として、ピアニスト、アシスタント(自分)とオーケストラ(環境)の関係性が生む音楽的なドラマのインパクトが薄くなっていた印象を受けましたので、その観点から一層の表現の充実を図る工夫があると音楽作品としての魅力が増すようにも感じられました。

◎斎藤拓真 「アンティゴネーとクレオン」【聴衆賞】

パンフレットには、「本作は、私が最も美しい悲劇のひとつと考える「アンティゴネー」に人工知能(AI)ツールを組み合わせるという奇妙な着想によって書かれている。(中略)本作のドラマツルギーは、ソプラノ歌手、AIによって合成された声によるクレオン、そしてそのAIによる声の素材によって浸食され変容した電子音響の三者の対決にある。」と解説されています。個人的には、アンティゴネー(神の法)もクレオン(王の法)も同じ人間が作り出したものなので人間のエゴの対立でしかないと思いますが、未だ神の存在が説得力(認知バイアス)を持ち得た時代の価値観を前提にすれば神の真理と人間のエゴとの対立を描いた物語と仮定することもでき、その神の真理をAIのレスポンスに置き換えて人間と人間が作り出したAI(神)とそのAI(神)のレスポンスに洗脳されていく人間という構図で人間の意識がAIに支配されつつある現状を音楽的に表現した作品のように感じられ(現時点ではAIも人間が作り出した情報を学び、それを組み合わせて新しい知を紡いでいるに過ぎませんので、その意味でAIも神と同じく人間性の塊と言えそうですが)、その着想が非常に興味深く感じられました。今日は2階席後方に座っていたためかもしれませんが、やや音響バランスが芳しくないように感じられ、人間の声がAIの声に浸食されて行くグラデーションが感じ取り難く雑然とした印象を受けしてしまい、その点が非常に残念に感じられました。しかし、アコースティックとエレクトロニクスがシームレスに連結し、照明や映像などの視覚的な効果も相乗してハイブリッドな世界観に埋没して行くような新しい芸術体験が非常に面白く感じられました。今後の活躍が期待される作曲家です。

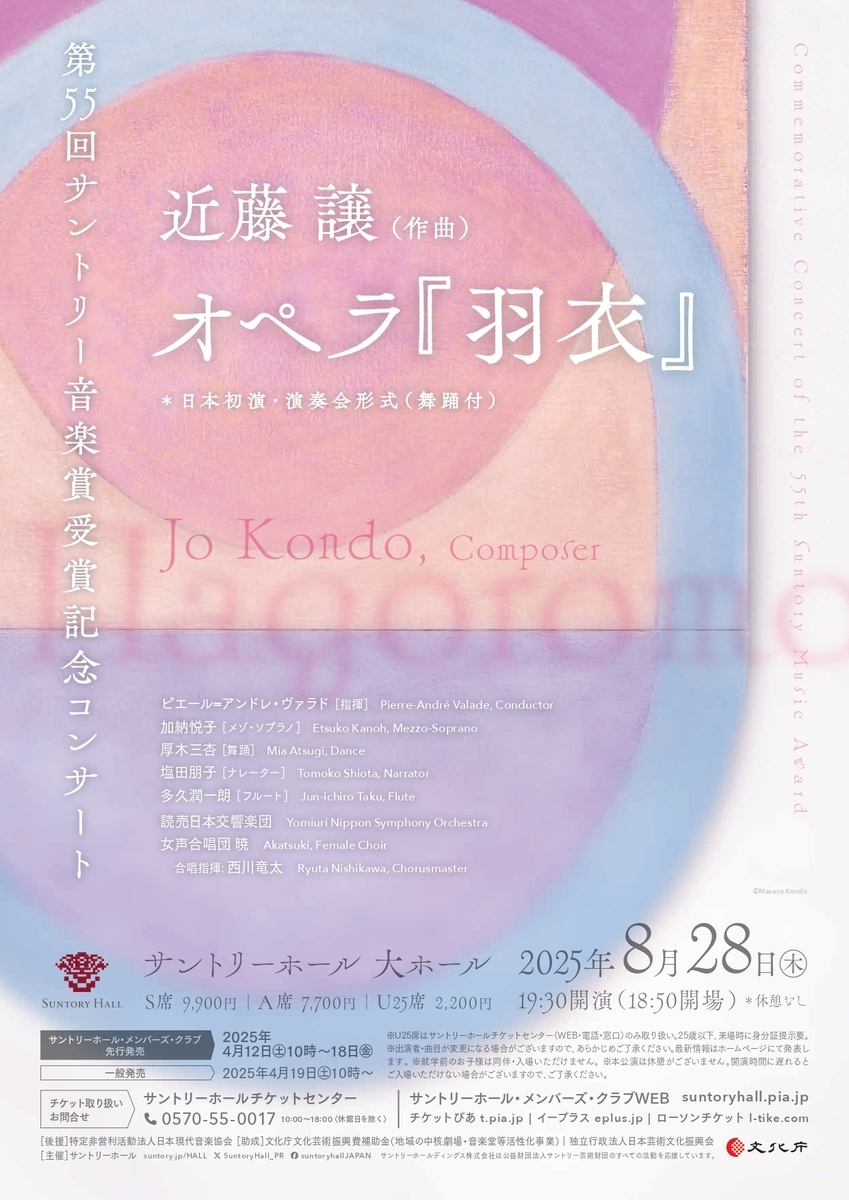

▼第55回サントリー音楽賞受賞記念コンサート

【演題】第55回サントリー音楽賞受賞記念コンサート

【演目】近藤譲

①「接骨木の3つの歌」(1995)

<Vn>林悠介

<Perc>西久保友広

②オペラ「羽衣」(1994/日本初演)

<Cond>ピエール゠アンドレ・ヴァラド

<Mez>加納悦子

<Dans>厚木三杏

<Na>塩田朋子

<Fl>多久潤一朗

<Orch>読売日本交響楽団

<Chor>女声合唱団 暁

<Cond(Chor)>西川竜太

【日時】2025年8月28日(木)19:00~

【会場】サントリーホール 大ホール

【一言感想】

現代作曲家の近藤譲さんが第55回サントリー賞を受賞されましたが、今日はその受賞記念コンサートが開催されるというので(平日の演奏会は時間的に困難ですが、何とか都合をつけて)聴きに行くことにしました。パンフレットには、選考委員の伊東信宏さんが贈賞理由として「一つの音を置き、それを繰り返し聴くことによって次の音を見出し、さらにそれらの音を繰り返し聴くことによって第三の音を置く、といった作曲法は(中略)パンデミックや戦争によって人間(と人間集団)の孤立が深まり、さらにAIによる芸術の侵食が現実のものとなった今、近藤の音楽と言葉は、我々に深い覚醒が必要なことを告げている。」と記載されていましたが、20世紀の新しい作曲技法(構造的な操作や複雑な規則性などの計算が可能なアプローチ)を主意にした作曲姿勢はAIや量子コンピュータに圧倒される時代になりつつあると思います。その意味で、作曲技法に頼らない感性(経験、個性や感覚などの計算が難しいアプローチ)を主意にした作曲姿勢は人間に残された唯一の可能性と言えるかもしれません。その一方で、このような作曲姿勢は自らの認知バイアスや人間中心主義的な世界観を打ち破ることが難しいという限界を抱えており、AIや量子コンピュータは人間の手抜きのための友である以上に自らの認知バイアスや人間中心主義的な世界観を打ち破るための友としても強力なパートナーになり得るかもしれません。

〇接骨木の3つの歌

木下利玄さんの歌集「紅玉」に収録されている以下の3首の短歌を歌詞にして作曲したソプラノ独唱のための「接骨木の新芽」(1983)をヴァイオリン独奏用(打楽器の仕様楽器は任意で、打楽器を省いて演奏することも可能)にアレンジした作品です。

朝じめり 藪の接骨木 芽はおほく 皮ぬぎてをり ねむごろに見むにはとこの 新芽ほどけぬ その中に その中の芽の たゝまりてゐるにはとこの 新芽を嗅げば 青くさし 実にしみじみ にはとこ臭し

舞台照明が暗く落とされ、ヴァイオリンの林さんと打楽器の西久保さんのみにスポットライトがあてられるなかで演奏されましたが、近藤さんの作曲姿勢の魅力がよく表れている作品に感じられました。本日は視覚的な演出効果も奏功し、静謐な空間に磨き抜かれた一音一音が慎ましやかに置き添えられで繊細で詩的な風情を醸し出す余韻深い印象を湛えており、その世界観に惹き込まれました。打楽器の柔らかい音響の広がりが生む幻想的な空間の中でヴァイオリンによって不安定に着地するポルタメントが幾重にも重ねられて接骨木の存在の儚さと共にその息吹を静かに伝える慎ましやかな演奏で、リズム、強弱や持続音が生む繊細な表情が微かな変化の兆しを伝えて、接骨木の佇まいを仄かに薫らせる心に染み入る作品でした。接骨木から受けるインスピレーションをそのまま音として表現しているような作品であり、作曲家が音と真摯に向き合っていることが分かる名曲でした。

〇オペラ「羽衣」

冒頭、オーケストラが大海原、フルートが羽衣を運ぶ風を連想させる情景感のある演奏が幾重にも重なり、さながら印象派の絵画を見ているような幻想的な音楽によって羽衣の世界観へと誘われました。その後、ナレーションの塩田朋子さんが世阿弥の詞章により三保の松原の情景を語りましたが、世阿弥の詞章は磨き抜かれた珠玉の言葉が散りばめられ、その情趣豊かで香気ある日本語の響きは独特の美感を湛えるもので心を奪われます。正確性を重視して余白のない現代語の痩せた言葉(言語)とは異なり、感受性を重視して余白のある古典語は様々なインスピレーションを与えてくれる心に響く言葉(言霊)だと思います。その後、メゾ・ソプラノの加納逸子さんが漁師の詞章を歌い、塩田さんが漁師の詞章を語りましたが、加納さんの多彩な声質が生む中性的な響きが漁師を性別を含む個性を持った人格ではなく地上界を象徴する存在(諸国一見の僧のような名無しの権兵衛)として登場する効果を生んでいるように感じられました。また、冒頭からフルートが奏でる音楽は(舞台後半になるまで羽衣は登場しませんが)地上界と天上界を結ぶ象徴としての羽衣の神聖性を感じさせるもので、オペラ全体に亘って非常に重要な役割を演じていました。その後、ダンサーの原木三杏さんが白い衣装で登場し、無音で舞われる天人の静謐な舞が、この世ならざるものが帯びる清浄な美しさを連想させるもので魅せられました。オーケストラが羽衣を失った天人の心中を表現するように不安気な音楽を奏でた後、加納さんと塩田さんが漁師と天人の詞章を歌い語り、厚木さんが羽衣を羽織って天人の舞を舞いましたが、女性合唱団「暁」による透徹なコーラスは天界を連想させる神秘性を湛え、最後は天人が天界へ帰って行く様子を表現したものでしょうかフルートによる深い余韻を湛えた演奏で終幕となりました。この作品は羽衣のプロットを追うのではなく、三保の松原の美しい情景や羽衣の神聖性、天人の清浄な美しさなどの情感を薫らせる印象派の絵画のような作品として堪能できました。中近世の歌を詠むための「感じる言葉」(情緒、言霊/情緒=変化するもの、言霊=雨+巫(女)=自然的な世界観)から近現代の事実を読むための「伝える言葉」(情報、言語/情報=変化しないもの、言語=五(行思想)+口=人工的な世界観)に変化したことで音楽が言葉に隷属してリズムや旋律との融合が希薄になる傾向が生まれたように感じます。この点、ポップスなどでは説明ではなく感情の断片(感じる言葉)をリズムや旋律に乗せて歌う作品が多い一方で、日本語オペラではプロットを重視して物語を伝えることに主眼を置いた言葉(クドい説明口調)が音楽から浮いてしまい違和を覚えるものが多く、世阿弥が創作した謡曲に通底する情緒に働き掛ける語感に主眼を置いた日本語オペラに圧倒的な共感を覚えます。科学表現ではなく芸術表現なので、近松門左衛門が虚実皮膜論で説いているように説明するのではなく感覚(うつり)させて欲しいと切望します。その意味で、オペラ「羽衣」は、世阿弥の詞章を活かし、しかも「どの役の言葉であっても、それが歌われる場合には、漁師役(舞台上の唯一の歌手)が歌う。同様に、語られる言葉は、漁師の台詞であれ天女の台詞であれ、語り手によって語られる。そして、天女役のダンサーは、決して声を発しない。」(パンフレット)という表現の抽象化により、言葉(説明)で紡がれる舞台ではなく音楽(感覚)によって顕在させる舞台になっていたように感じられ、それが深い共感を生む作品として成就されていたように感じられました。「言葉(意味)の力」ではなく「音(感覚)の力」で世界観を拓いて行く優れて音楽的な作品であると思います。

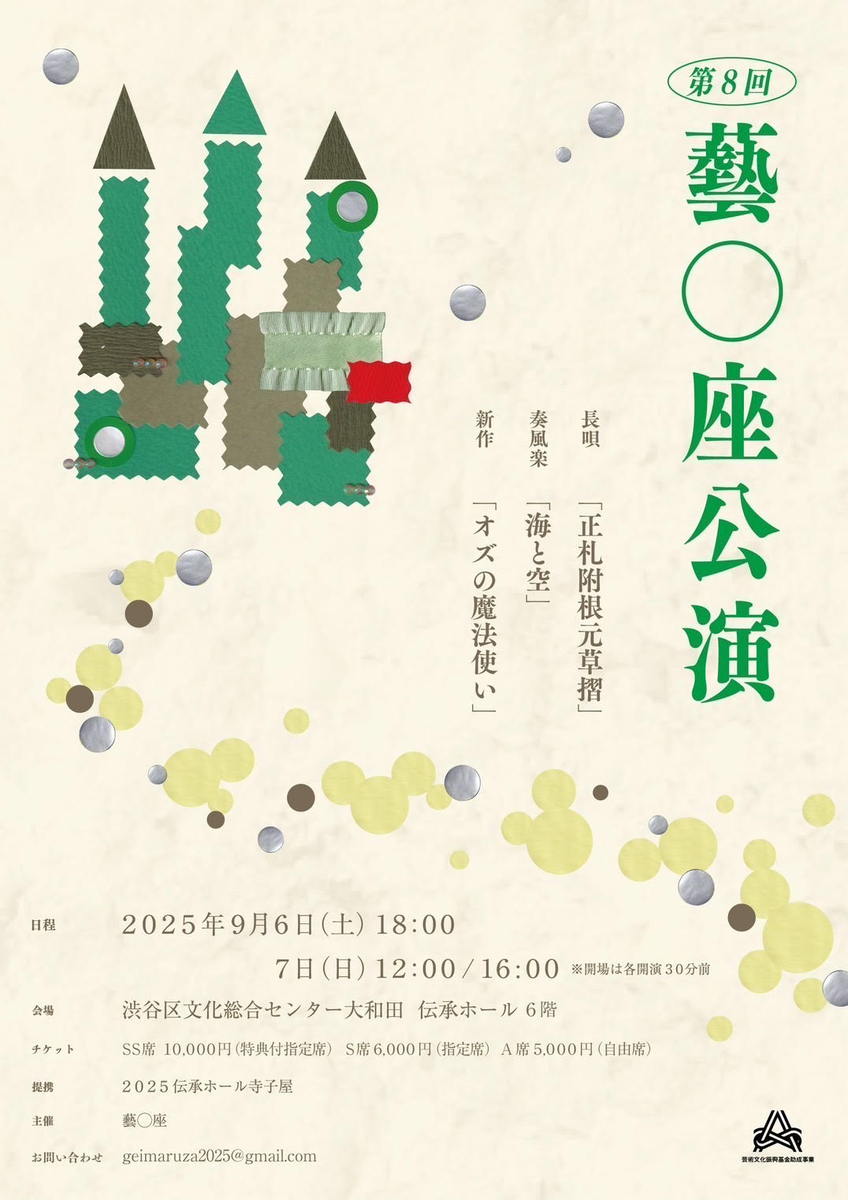

▼第8回藝◯座公演

【演題】第8回藝◯座公演

【演目】⻑唄「正札附根元草摺」

<曾我五郎時致>花柳達真

<⼩林妹舞鶴>花柳時寿京

<監修>花柳輔太郎

奏⾵楽「海と空」

<⽴⽅>花柳京楓華、花柳此乃咲弥、花柳昂美胡、

花柳與扇、藤間倭玖河、藤間京之助

<振付>花柳輔瑞佳

新作「オズの魔法使い」

<ドロシー>吾妻君彌

<オズ/叔父>藤間直三

<カカシ>花柳梨道

<ブリキ>花柳美匠治郎

<ライオン>泉葵三照

<トト>花柳桃毱

<芥⼦の花>花柳真珠李、中村梅壽

<⻄の魔⼥/叔母>花柳静久郎

<作曲>東音南谷 舞

<作調>藤舎呂風

<演出・振付>花柳達真

<振付>藤間直三

【演奏】⻑唄 今藤政貴、今藤政之祐、杵屋勝四郎

三味線 杵屋栄八郎、杵屋五助、杵屋龍十郎

囃⼦ 藤舎呂凰、望月正浩、望月太左幹

藤舎呂近、藤舎英心、藤舎英佳

福原百貴、迎田優香

【後見】五條珠太郎、花柳梨道

【協力】中村京妙

【大道具】歌舞伎座舞台(株)

【舞台監督】歌舞伎座舞台(株)

【狂言附打】歌舞伎座舞台(株)

【音響】三桝清次郎

【照明】松本永(eimatsumoto Co.Ltd.)

【衣装】松竹衣装(株)

【かつら・床山】(株)大澤

【小道具】田中小道具

【記録】舞ビデオ

【宣伝デザイン】小倉有加里

【主催・制作・企画】藝〇座

【日時】2025年9月6日(土)18:00~

【会場】2025伝承ホール寺子屋

【一言感想】

日本舞踊家集団「藝〇座」は2006年に東京藝術大学卒業生が「日本舞踊を幅広い世代に広げ、今までにないエンターテイメント性溢れる舞台を創る事」を目的として創設され、「藝〇座」という名前は「面白くて、美しくて、魅力いっぱいの日本舞踊。その事を幅広い年齢層に伝えたい!そして、お客様と私たちが一つの輪のようにまぁるくなりたい!」という理念を表しているそうです。1993年に五代目花柳芳次郎さん(現、四代目花柳壽輔さん)の働き掛けが実を結んで日本で初めて東京藝術大学に日本舞踊専攻が設けられたそうですが、1998年に「教育課程審議会答申」を受けて改訂された「中学校学習指導要領」で「和楽器については、3学年間を通じて1種類以上の楽器を用いること。」と記載されたことで日本の義務教育に和楽器の学習が追加され、これを契機にして和楽器ユニットなどの活躍が活発になり、現在の現代邦楽ブームの潮流を生み出したと言えると思いますが、その嚆矢として「藝〇座」を位置付けることができるのではないかと思います。1911年に夏目漱石が東京朝日新聞に掲載した「現代日本の開化」において「皮相上滑りの文明開化」と揶揄して日本の伝統文化を軽視する傾向を嘆息しましたが、それから100年の歳月(失われた100年)を経て日本の伝統文化が見直されるようになったと言えるかもしれません。さて、本日の公演の全体的な印象として、前口上で各演目の見所を紹介するなど分かり易さに配慮されていましたが、単に分かり易さだけを追求しているだけではなく、伝統に根差しながら日本舞踊が持っている美しさや面白さを現代的にアップデートしようとする攻めの姿勢が随所に感じられ、日本舞踊の新しい魅力が伝わってくる意欲的で充実した公演だったと思いますので、以下に簡単に感想を残しておきたいと思います。

◎⻑唄「正札附根元草摺」

舞台セットには、桓武平氏千葉氏流・曽我氏の発祥地である相模国曽我荘(現、神奈川県小田原市)の曽我梅林を象徴する紅白梅の作り物と曽我兄弟の仇討ちの舞台である富士野を象徴する富士山の絵があしらわれていました。曽我兄弟と工藤祐経の仲裁に心を砕く朝比奈三郎の妹・舞鶴は仇討ちに向かおうと熱り立つ曽我五郎を引き留めようとして苦心する物語ですが、赤い隈取で登場した花柳達真さんが曽我五郎の一本気な性格を荒々しい舞(男性的な楷書体)で表現していたのに対し、花柳時寿京さんは舞鶴の色香漂う手弱女振りを優美な舞(女性的な草書体)で表現していたかと思うと、色仕掛けが通用しない曽我五郎に一歩も譲らない芯の強さを荒々しい舞(男性的な楷書体)で表現したりと(花道での力比べの迫力は鳥肌もの)、長唄三味線と一体となりながら機転を利かせて臨機応変に対応する様子に、曽我五郎の義心と舞鶴の情心の緊迫した駆け引きが織り成す心の綾が舞にうつる密度の濃い舞台を堪能できました。

◎奏⾵楽「海と空」

詩人・青木以佐夫さんの詩を題材にして松原奏風さんが「奏楽風」という新しいジャンルの邦楽作品として作曲されたものだそうですが、人間同士の争いを海と空の争いに仮託して、果てることのない争いの末に疲れ果てた海と空は争うことを止めて調和するという世界平和の希求をテーマにした作品になっていました。青い着物を着た6人の女性が金色の扇を使った群舞で3人が海(波)、3人が空(風)を演じていましたが、三味線や打楽器の快活な演奏にリードされて押しつ押されつ激しく争い合う様子がダイナミックでありながら洗練されたキレのある力強い群舞で表現されていました。波と風をモチーフにした群舞のバリエーションが豊富で、ビジュアルアートや照明なども効果的に使いながら多彩で緊迫感のある舞台を楽しむことができました。最後は争いに疲れた海と空が相互に拮抗するエッジの効いた舞から相互に調和する嫋やかな舞に転じて舞収められ、世界平和を込めた大団円になる鮮やかな舞台に魅せられました。

◎新作「オズの魔法使い」

童話「オズの魔法使い」を能楽の表現様式を模倣した松羽目物という古典的なスタイルを借りて現代的な演出を採り入れた舞踊幻想譚に翻案した作品で、ミュージカル風のポップな舞台になっていた一方で、日本舞踊の「型」が持つ魅力も随所で感じることができる伝統と革新が融合した舞台になっていました。このようなアップデートを守破離というのだろうと感じ入りながら鑑賞しました。冒頭、間狂言が登場して物語設定を説明した後、カンザス州に住む娘ドロシー(派手なカンザシはカンザスにかけた駄洒落?)は叔父と叔母から誕生日祝いとして錦のお守りを授かりましたが、竜巻に巻かれて娘ドロシーと愛犬トトだけがオズの国に吹き飛ばされ、コンプレックスを抱えたカカシ、ブリキ、ライオンと出会いますが、錦のお守り(叔父と叔母の愛のメタファー)の力を借りて魔女の悪巧みを撃退しながらそれぞれのコンプレックスを克服して成長して行くという自分探しをテーマにした物語になっていました。先日、三谷幸喜さんが「この世の中にある物語の9割は自分探しをテーマにしたものだ」と語られていたのを思い出しましたが、いずれの登場人物も人間味溢れるユーモラスなキャラクター設定で、軽妙な音楽と共にテンポよく運ぶ滑稽劇といった風情の舞台に魅了されました。今回の3演目に共通して感じられましたが、日本舞踊の「型」から生まれる心地良いリズムや間合い、集団的無意識に働き掛けてくるような表現の説得力、繊細な情感表出などが相乗して、舞の微かなニュアンスにも心がうつるような感覚(上述の拡張自己)を覚える雄弁な舞台を楽しめました。舞台中盤の芥子の花(赤い衣装)による金色の扇を使った雅やかな舞が美観際立つもので、これに娘ドロシー(白い衣装と銀色のカンザシ)が加わって大きな見せ場になっていました。魔女と娘ドロシー達の対決では能の急之舞の囃子が舞台をドラマチックに彩るなどエンターテイメント性の高い作品を楽しめました。伝統芸能といってしまうと敷居の高さを感じますが、歌舞伎踊が持つ庶民の芸能としての親しみ易い魅力が感じられる作品でした。会場には小さい子供の姿も見られましたが、最後まで舞台に魅入っている様子でしたので、若年層が日本舞踊の魅力に触れる導入としても優れた作品のように感じられました。

▼バッハトラック「クラシック音楽統計2024」イギリスのオンライン音楽雑誌「バッハトラック」が「クラシック音楽統計2024」を公表しています。今回は例年の傾向と比べて顕著な特徴がないのであまり話題になっていませんが、現代音楽の演奏回数は依然として漸増傾向の基調にありますので、景気付けに、その概要をご紹介しておきます。これによれば、昨年についても「女性指揮者・作曲家の登場機会の増加や、存命の作曲家の音楽作品の上演頻度の全体的な増加」が見られ、近年の特徴的な傾向が続いていると結論付けられています。アメリカ人作曲家のキャロライン・ショウさんやスウェーデン人作曲家のリサ・シュトライヒさんなどの作品の演奏回数の増加が顕著である一方で、一昨年に他界した世界的に抜群の人気を誇るフィンランド人作曲家のカイヤ・サーリアホさんの作品の演奏回数が存命作曲家の統計データからは除外されている点や、現代音楽が演奏される機会が多い小規模な会場及び現代音楽フェスティバルなどの統計データが含まれていない点などを踏まえると、上述のトレンドには統計データに現れていない底堅さのようなものがあり、引き続き、今年も世界的に著名な「存命作曲家」やメタ・モダンが薫る「若手」が新しいムーブメントの重要な鍵を握ることになるのではないかと期待されます。この点、世界と比較して保守的な傾向が強い日本の演奏会の状況を見ても、①演奏会のレパートリーの多様化と②存命作曲家の作品の演奏回数の増加が顕著に感じられるようになり、音楽学者の岡田暁生さんが某雑誌の対談記事で「クラシック音楽の賞味期限切れ」について言及されたいた状況も踏まえると、他の分野と同様にクラシック音楽界にもシビアに「革新」が求められていると思います。この点、歴史が示すとおり「伝統なき革新」(夏目漱石曰く「皮相上滑り」)は「混乱」や「空虚」しか生まず「木に竹を接ぐ」ようなものであり、「革新なき承継」(夏目漱石曰く「握りキンタマ」)は「停滞」や「頽廃」しか生まず「流水は腐らず、戸枢蝕まず」に学ぶべきであると言え、「変わらないために変わり続ける」というトレンドは心から歓迎したい潮流だと思います。